- Startseite

- Entdecken

- Expeditions-Logbücher

- Logbuch SONNE 247

Logbuch SONNE 247

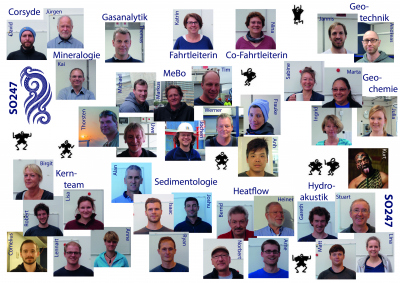

Hier berichten die Wissenschaftler_innen in einem Logbuch vom Leben und Arbeiten an Bord.

Logo der Expedition SO 247

Freitag 29. April

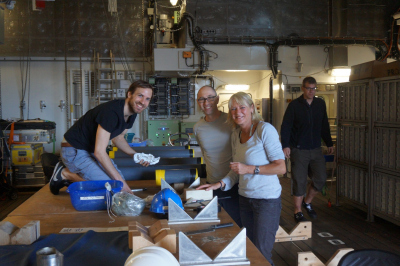

Nachdem wir am Mittwochmorgen bei strahlendem Sonnenschein in Auckland eingelaufen waren, wurde es ziemlich hektisch an Bord. Unsere Container mussten verladen, MeBo abgebaut, zwei Container an der Pier mit unserem Equipment gestaut, Labore sauber gemacht, Rechner aufgeräumt, der Fahrtbericht fertig geschrieben werden und und und… aber noch viel mehr Arbeit wartete auf das Schiff: zig Techniker sind an Bord gekommen, Essen für fast 10 Monate muss verstaut werden, Müll abgeladen und noch vieles vieles mehr. Da bleibt nicht viel oder gar keine Zeit, an Land zu gehen. Hafentage gehören definitiv zu den anstrengenderen. Und wieder einmal bewundere ich, mit welcher Ruhe und Professionalität die Mannschaft auch dieses meistert.

Wir gehen jetzt von Bord und machen Platz für die nächsten 40 WissenschaftlerInnen, die mit neuem, frischem Enthusiasmus loslegen: Labor einrichten, Geräte vorbereiten, sich mit dem Schiff vertraut machen, um dann ab Sonntag einem anderen Geheimnis der Meere auf den Grund zu gehen – klingt irgendwie vertraut und doch ist es gefühlt schon eine kleine Ewigkeit her.

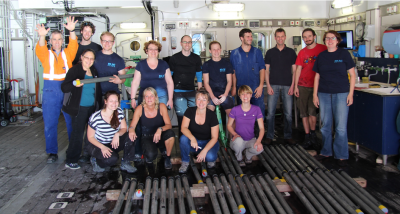

Was mir nach 31 Tagen auf See zu sagen bleibt: es war eine tolle Reise - viel Arbeit, aber auch viel Spaß und das gutes Gefühl, viele neue spannende Daten im Gepäck zu haben: 109 Wärmestrommessungen, 481.9 Meter MeBo-Kern, 156,9 Meter Schwerelotkern gewonnen an 53 Stationen, zwei erfolgreiche MDP Einsätze und dazu noch knapp 900 Kilometer hydroakustische Daten. Das alles ist nur möglich, wenn jeder mit anfasst! Und damit zum Schluss mein ganz persönlicher Dank an ALLE: die gesamte Crew der SONNE: von der Brücke, über die Maschine, bis hin zum Deck und natürlich auch an alle meine KollegInnen für ihr hervorragende Arbeit und die schöne Zeit an Bord!!

Und jetzt freue ich mich auf meine Familie und meine Lieben zuhause, die ich durchaus in den letzten Wochen das eine oder andere Mal vermisst habe. Aber das gehört halt dazu und wie gesagt – es hat sich gelohnt…

Mit den besten Grüßen von Land verabschiedet sich von der SO247 - Katrin

Rückblickend auf die letzten Arbeiten an Rock Garden

Mit dem über 100 Meter langen MeBo-Kern von Tuaheni und mehr als 30 Meter langen Kernen aus dem sehr schwierig zu bohrenden Rock Garden begeben wir uns für Offshore-Neuseeland in ganz neue, bisher unerreichbare Tiefen und so bin ich schon jetzt gespannt, wie es hier mit Bohrprojekten weitergeht – sehr wahrscheinlich wird in etwa zwei Jahren mit dem Bohrschiff Joides gebohrt, dem ich jetzt mit der hier gewonnenen Erfahrung noch viel mehr entgegenfiebere als ohnehin schon.

Nach einer größeren Expedition kommt immer wieder die Frage: was hat am meisten beeindruckt, was war am spannendsten? In diesem Fall das Gesamtkunstwerk – 80 Leute auf einem Schiff, dabei mehr als vier Wochen lang eine sehr reibungslose Zusammenarbeit und entsprechend gelöste Stimmung, selbst in Momenten der Spannung, die präzises Agieren erfordern. Um doch etwas herauszugreifen: die Minuten, in denen MeBo wieder an Bord zurück kommt, mit butterweichen Schwenks des A-Rahmens genau abgestimmt sowohl auf die Dünung als auch die Winde, ein ganz kurzer Moment der Besinnung, dass alles technisch gut gelaufen ist, und sofort wieder die erwartende Spannung auf das, was die Kernrohre bergen.

Das wissenschaftliche Bohren, sowohl an Land als jetzt auch auf See, begleitet mich nun schon einige Jahre und so erkenne ich immer mehr, wie wichtig es ist, nach unten zu schauen, die Vielfalt dort zu erkunden, um unseren Planeten besser verstehen und schätzen zu lernen. Mir ist wohl bewusst, dass das ein seltenes Privileg ist, an den Momenten der Beprobung des Unbekannten teilzuhaben, der Blick in Wellen und Wolkenbilder macht dies besonders spürbar. Und gleichzeitig ist es der beste Ansporn für die nächste Erkundung, immer wieder.

Zum Schluss noch ein ganz anderes Thema, da der Text doch recht sachlich geworden ist: auch die Kurzweil nach langen und anstrengenden Arbeitstagen ist nicht zu kurz gekommen, sondern wir haben in fröhlicher Runde gefeiert – und das ist gut so.

Es grüßt von Bord, Nina

Montag, 25. April

Die Forschung geht natürlich weiter, diesmal sind wir dran. Wärmestrommessungen die ganze Nacht. Manche bedauern uns, dass wir die Nacht arbeiten müssen, während sie selber ein bisschen feiern dürfen. Es ist aber ganz nett, die Sonde mit Musikuntermalung auszusetzen. Mit Musikuntermalung geht doch vieles besser. Die regelmäßigen Kontrollgänge bescheren einem dann auch mitfühlende Kommentare.

Wir leiden derweil mit unserem Gerät am Meeresboden. Aus den zackeligen Schrieben der Zuglast auf dem Tiefseedraht ahnen wir schon, dass der Meeresboden zu hart ist, um beprobt werden zu können. Wir versuchen es trotzdem immer wieder, ohne ein gewisses Risiko ist keine neue Erkenntnis zu gewinnen. Das Risiko besteht aber nur für die Geräte.

Der letzte Arbeitstag der Reise beginnt mit Salamitoast. Irgendeine abwechslungsreiche Leckerei gibt es jedesmal zum Frühstück. Den letzten Arbeitstag kann man natürlich auch in Stunden aufteilen, und genau das muss die Fahrtleiterin nun hinbekommen. Wie viele Schwerelotkerne passen in die verbleibenden Stunden? Werden wir Dinge finden, die wir bisher nicht gefunden haben? Wird es noch eine Wendung in den Reiseergebnissen bringen?

Am Ende der Reise sind wir natürlich schlauer als am Anfang. Das heißt, wir haben eine bessere Vorstellung, wo Schwerelotkerne möglich sind, wo mit Gashydraten zu rechnen ist, wo nicht. Entsprechend gezielt werden die Positionen angefahren und dem Boden mit dem geeigneten Gerät zu Leibe gerückt.

Dr. Thomas Pape (MARUM) analysiert die letzten Proben parallel zum Packen.

Im vorletzten Schwerelotkern endlich Gashydrate!!

Herzlichst Norbert

Sonntag, 24. April

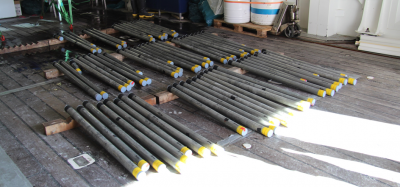

zuerst einmal müssen wir uns entschuldigen, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben, aber die letzten Tage auf See sind immer mit viel Arbeit vollgepackt. Die Auswertungen laufen, erste Ergebnisse liegen vor und werden diskutiert und der Fahrtbericht muss auch geschrieben werden. Zudem haben wir am Dienstag richtig viel Arbeit an Deck bekommen. MeBo hatte die beiden Tage davor seine letzte Bohrstation im ungestörten Tuaheni-Hangbereich abgeteuft. Bei 105.4 mbsl hatten wir unsere Zieltiefe erreicht. Die tiefste Bohrung mit MeBo bisher überhaupt. Natürlich waren alle wie immer gespannt auf den Kerngewinn. Sobald MeBo an Deck war, wurden die Kerne ausgestaut und von Zweierteams – Lennart + Cornelius und David + Isaac, zum Hangar getragen. Deren erste Kommentare: „ Ziemlich schwer heute.“ waren schon verheißungsvoll. Aber mit jedem vollen Liner wurde die Begeisterung größer und als dann der gesamte Kern mit 98% (!!!) Kerngewinn im Hangar lag, sah das schon beeindruckend aus.

Donnerstag, 21. April

In der Schule habe ich gelernt, dass es differentiell unendlich kleine Teilchen gibt, sogar auch imaginäre. Als „Holzwurm“ entwickelte ich meine Fähigkeiten im Bohren von Löchern, durchbohrte so manchen Stamm und produzierte dabei viele Späne. Ich dachte mir, als Holzwurm kannst Du sogar mit einem Holzkopf immer oben schwimmen. Deshalb studierte ich und lernte, dass es nichts gibt, das nicht geht – getreu dem Motto: Geht nicht gibt’s nicht!

In der Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau Berlin habe ich diesen Grundsatz u. a. bei der Entwicklung von Manganknollenkollektoren vertieft und tauchte dabei gedanklich in die Tiefsee ab. Als dann Prof. Erwin Suess (Geomar Kiel) in einem tonnenschweren TV-Greifer massenhaft Gashydrate an Bord der alten Sonne brachte, fragte mich Prof. Gerhard Bohrmann (MARUM), ob man den Greifer nicht druckdicht abdichten könne? Das ging nun wirklich nicht! Oder? …mit einem Kolbenlot müsste es klappen?! Damit begann für mich die Entwicklung diverser Geräte in der Drucktechnik für die Tiefsee. Bei vielen Forschungsfahrten auf SONNE, METEOR, Logachev, Pourquoi Pas, Celtic Explorer, griechischen und rumänischen Dampfern lernte ich Erfolg und Misserfolg kennen – blieb aber immer meinem Motto treu: geht nicht gibt‘s nicht.

Nachdem ich während einer Reise vor Japan sinngemäß in den „kalten Moonpool“ der Joides gesprungen war und dem immer lauter werdenden Ruf der Wissenschaft nach druckdicht eingekesselten Bohrkernen gefolgt bin, eröffneten sich für mich mehrere Projekte.

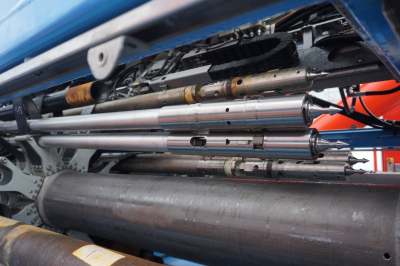

Die Entwicklung eines Druckkern-Probenehmers für das MeBo war dabei eine riesen Herausforderung, die mich anfangs sogar manchmal an meinem Grundsatz zweifeln ließ. Die Idee, die hohen Drücke in der Tiefsee nicht nur bei der Dimensionierung von Wandstärken für Druckbehälter zu berücksichtigen, sondern als aktive, mir zur Verfügung stehende Kraft nutzen zu können, ermöglichte mir, meinem Grundsatz treu zu bleiben:

Geht nicht gibt’s nicht!

Ab heute gibt es sie auch für das MeBo200, die MDP-Druckkerne - macht was draus Ihr Geologen, Physiker, Biologen und Chemiker.

Es grüßt von Bord des TFS SONNE - Jürgen

Sonntag, 17. April

Was macht ein Hydrogeologe der Friedrich-Schiller-Universität in Jena mitten in Thüringen, dem Grünen Herzen Deutschlands, der sich mit vorsorgenden und nachsorgenden Boden- und Grundwasserschutz, mit Fluidfluss- und Stofftransport und mit Nanopartikeln und Kolloiden in Boden und Grundwasser beschäftigt, mitten auf dem Südpazifik? Wie die meisten, die in der Vergangenheit an Bord eines Schiffes gegangen sind, bin auch ich ein Forschender und Suchender, auf dem Weg nach einer neuen, anderen Welt, die sich in meinem Fall nicht mehr in den weißen Flecken des Globus finden kann – die sind an Land schon alle vermessen und beschrieben. Meine „neue Welt“ findet sich in einem wahrhaften „Mikrokosmos“, erkenn- und erforschbar nur mit modernen mikroskopischen und spektroskopischen Methoden: Ich suche zu klären, ob – ähnlich wie in terrestrischen Umweltsystemen, zum Beispiel im Boden oder im Grundwasser – auch hier in den Meeressedimenten aber unter ganz anderen Bedingungen, nanopartikuläre organo-mineralische Mischphasen existieren und welche Rolle diese im Kreislauf von Kohlenstoff, Stickstoff, Eisen, Mangan, Aluminium und Silizium spielen. Sind diese natürlich gebildeten Partikel, ähnlich wie in terrestrischen Systemen, an den zahlreichen biogeochemischen Prozessen, der Mineralneu und -umbildung sowie der Speicherung von organischen Molekülen beteiligt? Dienen sie der Basis des Lebens im marinen Sediment, den Mikroorganismen, gleichzeitig als Substrat zum Stoffwechsel und zum „Atmen“? Oder „fristen“ sie nur ein vorübergehendes Dasein als metastabile Zwischenphasen hin auf dem Weg zu den „Lagerstätten der chemischen Elemente“ unter anoxischen Bedingungen, den verschiedenen Sulfiden, Hydroxiden und Karbonaten?

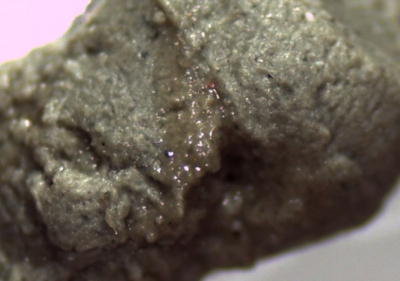

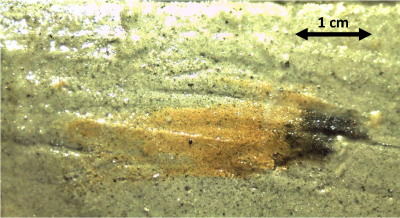

Die dritte Frage, die mich und uns umtreibt, ist, welche Mikroorganismengemeinschaften an den biogeochemischen Prozessen beteiligt sind und welche Stoffwechselwege diese beschreiten. Dass Mikroorganismen die dominante Lebensform in (Tief-)seesedimenten darstellen, ist unübersehbar. Neben den typischen Färbungen der Sedimente mit natürlichen Pigmenten, die durch mikrobielle Prozesse entstanden sind, lässt sich hier und da immer wieder eine orangefarbene Einsprengung oder ein Lineament finden, das teilweise mit einer schleimartigen Substanz gefüllt ist: Extrazelluläre polymere Substanzen, ein sicherer Hinweis dafür, dass sich hier ein Konsortium von Mikroorganismen „häuslich“ eingerichtet hat.

Foraminiferen-Type, der vermutlich im Pleistozän ausgestorben ist. Die Sedimentlage, aus der diese Foraminiferen stammen, ist durch ein ca. 40cm mächtiges Sedimentbett aus schluffig-tonigem Material überdeckt.

Der Verfasser – Prof. Dr. Kai Totsche (Uni Jena) an der Reling des TFS SONNE. Kurz vor der Abfahrt aus Wellington

Mikrobieller „Schleim“, also extrazelluläre polymere Substanzen (EPS), die von Konsortien bestimmter EPS-bildender Mikroorganismen zur „Verbesserung“ ihres Lebensraumes und zu ihrem Schutz gebildet werden.

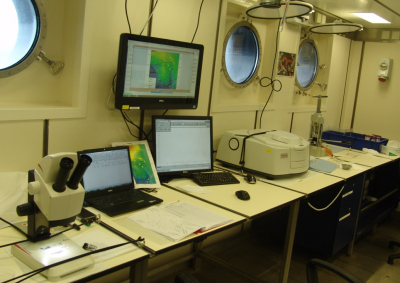

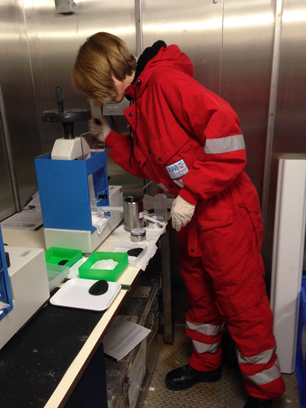

Blick auf den Arbeitsplatz des hydrogeologischen-mineralogischen Labors auf der FS SONNE mit Computer, Monitoren und Presswerkzeug. Links: digitales Binokular Leica EZ4 mit einer Optik, die bis zu 35facher Vergrößerung erlaubt. Der unscheinbare Kasten auf dem Tisch in der Mitte des Bildes ist des Nicolet IS10 FT-IR Spektrometer.

Alle Arbeiten nach der Beprobung der Sedimentkerne im Kühllabor (unserem bordeigenen „Vorhof zur Antarktis“) finden in den Laboren auf Arbeitsdeck 3 der FS SONNE statt. In einem beeindruckend modernen, überraschend geräumigen und klimatisierten Labor habe ich mich hierzu mit Infrarot-Spektrometer, hydraulischem Presswerkzeug, Binokular mit digitaler Kamera, Objektträgern, Vials, Pistillen, Mörser, Salzsäure, Wasserstoffperoxid, Hydrauliköl, Skalpell, Spateln, Pinzetten, und vielen andere Kleinigkeiten eingerichtet.

Apropos einrichten. Hierzu musste ausgepackt werden und das kann nur wenn richtig eingepackt wurde: Nicht nur dafür ein ganz herzlicher Dank an meine Arbeitsgruppe zurück in Jena, zum einen für die tolle Unterstützung beim Vorbereiten und Verpacken der Transportboxen mit allem wissenschaftlichem Gerät für die Expedition, zum anderen aber auch für das besondere „Mitnehmsel“, das ich beim Rüsten des Labors zu meiner großen Freude vorgefunden habe: Eine Fotokollage aller Mitglieder meiner AG. In aller Ehre schmückt dieses Bild nun die zentrale Stelle meines Labors zwischen den Bullaugen, gerahmt von dem wunderbaren, stets wechselnden Blick auf den Ozean.

Jeder Tag an Bord hält eine Überraschung bereit. Aus der Vielzahl dieser nur ein kleines, unscheinbares Beispiel. Eine vermutete Aschelage (Tephra eines Vulkanausbruchs) im Sediment erregt immer wieder unsere Aufmerksamkeit. Um ein IR-Spektrum der Tephren zu erhalten, muss eine kleine Menge aus der Lage entnommen, zermörsert, mit Kaliumbromid vermischt, und mittels der Hydraulikpresse und dem Presswerkzeug zu einem Pressling umgewandelt werden. Dieser Pressling wird dann im Spektrometer „beleuchtet“ und das Extinktionsspektrum im Infrarotbereich (Wärmestrahlung) vermessen. Die Analyse des Spektrums wies überaschendweise deutlich auf die Anwesenheit von Opal hin, einer Sonderform des Quarzes (SiO2xH2O), der biogener Natur ist. Zurück in den Kühlcontainer, die Aschelage nochmal beprobt und unter dem Binokular bei 20-facher Vergrößerung inspiziert verrät sie ihr Geheimnis und erweist sich als eine Mischung aus Quarzscherben und…zahllosen Foraminiferen!

Diese nicht einmal millimetergroßen Einzeller leben am Meeresgrund. Sie schützen sich durch den Bau eines Gehäuse, das aus Karbonaten, aus mit Proteinen (Eiweißen) verklebten Mineralpartikeln der Umgebung („Mineralorganischer Partikel, da bist du!“) oder eben aus biogenem Opal bestehen können. Da wir keine Experten für Foraminiferen an Bord haben, muss die Lösung dieses Rätsels auf unsere Rückkehr an die FSU in Jena harren, denn dort, der Zufall will es, gibt es einen Experten für Ostracoden und Foraminiferen. Ich bin sehr gespannt…

Nach 14 Stunden Arbeit neigt sich ein weiterer langer Tag dem Ende zu. Das Zeitgefühl für größere Einheiten als ein Tag hat sich ohnehin schon nach kurzer Zeit an Bord verloren. Das Schiff, auch ein Mikrokosmos mit einer ganz eigenen Gesellschaft aus wissenschaftlicher, schifftechnischer und nautischer Crew, hat alles an Bord, was für ein nahezu autarkes Leben notwendig ist. Ein Lebensraum mitten auf der scheinbar unendlichen See und – in Rock Garden Gebiet – tatsächlich nichts anderes als die weite See.

Struktur bekommt das Leben an Bord durch zwei „diurnale“ Rhythmen, vorgegeben durch den Wechsel des Licht und Dunkels von Tag und Nacht und den Zeitplan der Mahlzeiten an Bord. Morgens („lass ich aus, ich möchte ja noch von einer Schwimmweste getragen werden, wenn es nötig ist“), mittags und abends gibt es ein sehr gutes und verblüffend abwechslungsreiches Essen, das alle Geschmäcker und Vorlieben bedient. Dazwischen um 10 Uhr und nochmal um 15 Uhr die Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken und beim Fachsimpeln über ein wissenschaftliches Problem oder einen überraschenden Befund eine Kleinigkeit zu essen.

Der Hunger und der Schlaf kommen hier an Bord von allein. Keine Probleme mit dem Einschlafen, Körper und Geist sind gleichermaßen gefordert, ersterer durch das ständige ausgleichen des Rollens und Neigens des Bodens aufgrund der See, letzterer, weil er immerzu mit Spekulieren, Vermuten, Berechnen, Enträtseln und Wundern beschäftigt ist… eben dem Wesen des Naturforschens und „Finden Wollens“. Die Seeluft tut ihr übriges um einen rechtschaffenen und wohlverdienten Schlaf zu finden…

Ein letztes Wort noch zu der Crew, der Mannschaft der FS SONNE auf all ihren Positionen, den offensichtlichen und weniger offensichtlichen. Ein starkes Team, offen, menschlich, herzlich, einsatzbereit, kompetent, und immer auch ein helfendes „Händchen“ nicht nur für technische Probleme.

Herzlichen Dank Euch und dem Master, Kapitän Oliver Meyer von dem TFS SONNE!

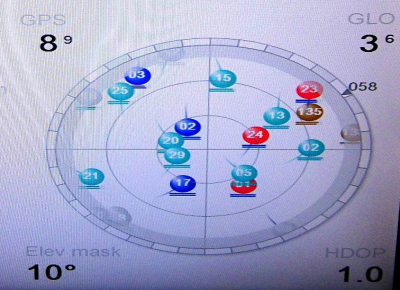

P.S: Noch harren meine halbschlafenden, frühmorgendlichen Sinneseindrücke der Aufklärung, die ich dem Leser dieses Blogs nicht vorenthalten will. Das etwa alle drei Sekunden ertönende kurze Zirpen ist das Geräusch eines Teils des Hydroakustiksystems, das zur Lotung und Vermessung der See und des Untergrundes als eines der vielen wissenschaftlichen Bordinstrumente insbesondere auch von uns zur Vermessung des Meeresgrundes genutzt wird. Das Motorengeräusch verursacht der Wasserstrahl-Jet, der als Teil des dynamischen Positionierungssystems, das das TFS SONNE an Ort und Stelle hält, so dass auch in großer Tiefe mit dem MeBo200 auf dem Meeresboden gebohrt werden kann. Das milchig schimmernde Leuchten ist das des Meeres, das durch zwei großzügige Bullaugen in meine Kammer auf Deck 3 eindringt. Das überlagernde grünliche Flackern geht vom halbsekündlichen rhythmischen Blinken zweier kleiner grüner LED aus, die Anzeigen, dass das schiffseigene EDV-Netzwerk betriebsbereit ist und nur darauf wartet, mit unseren Messdaten gefüttert zu werden. Und das Rollen meines Bettes, tja, das muss ich glaube ich nicht erklären, hier auf der See, deren ewiger Horizont neues verheißt und deren immerwährender Takt in Dünung und Wellen den mechanischen und akustischen Orgelpunkt an Bord orchestrieren…

Kai U. Totsche, Wissenschaftler an Bord der FS SONNE, SLAMZ-Expedition

Der Südpazifik von der FS SONNE…

Prof. Dr. Nina Kukowski von der FSU Jena, Co Fahrtleiterin der SLAMZ-Expedition, beim Separieren von Foraminiferen nach ihrer Form sowie Abtrennung von Quarzklasten und -bruchstücken der Tephra.

Samstag, 16. April

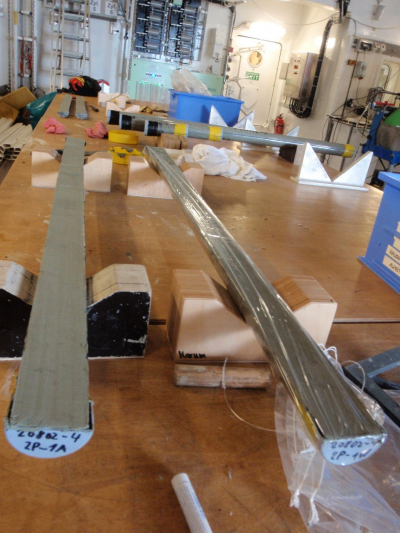

Mit einem Kaffee-Becher, der auf dem Schiff Mugg genannt wird, bleibt noch ein wenig Zeit den faszinierenden Sonnenaufgang über der See zu genießen. Mittlerweile finden sich immer mehr Wissenschaftler auf dem Arbeitsdeck ein, und dann ist MeBo auch schon auf das Arbeitsdeck achtern gehievt. Wenig später tragen uns Lennart, Robert, Cornelius und Ryan schon die ersten, 3.5m langen, MeBo200-Kerne zum Hangar, wo die erste Beprobung für die Untersuchung von Gasen in den Kernen stattfindet. Anschließend werden die Plastikrohre in denen sich die Kerne befinden von einem größeren Team um Lisa, Anne, Birgit, Josh und Isaac mit weiteren Informationen beschriftet und verpackt. Mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team und jeder weiß, welchen der vielen notwendigen Handgriffe er selbst zu tun hat. Bereits bei diesen Arbeiten ist durch die transparenten Plastikrohre zu erkennen, dass mit MeBo wieder sehr viele Meter interessantes Kernmaterial gewonnen wurden.

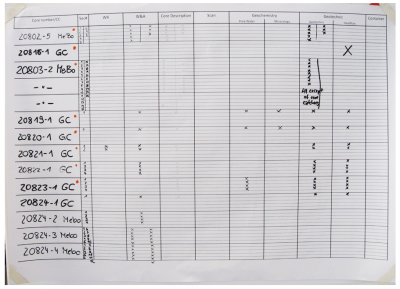

Bereits wenige Stunden später wird weiteres Kernmaterial an Deck gehievt. An zwei verschiedenen Meeresboden-Stationen wurde das Schwerelot eingesetzt, um rasch einen Überblick über die Sediment-Beschaffenheit nahe dem Meeresboden zu gewinnen. Damit es bei der großen Menge an Kernmaterial auf dem Schiff kein Durcheinander gibt, hat Birgit eine großformatige Tabelle an die Wand gehangen, an der alle erledigten Arbeitsschritte abgehakt werden.

Die Kollegen vom MeBo-Team haben zwischenzeitlich die gereinigten Kernrohre wieder in das MeBo200 eingesetzt und weitere Wartungsarbeiten durchgeführt. Zu unserer Freude kann es bereits am Nachmittag wieder zum Meeresboden herabgelassen werden kann. Es ist geplant, dass diesmal direkt neben der vorherigen Bohrung Sedimente aus noch größerer Tiefe erbohrt werden. Auch für morgen ist also zu erwarten, dass wir wieder viel spannendes Kernmaterial ‚zur Untersuchung auf den Tisch‘ bekommen, und viele Einträge in die Tabelle zu machen sind.

Es grüßt von Bord der Sonne - Thomas

Freitag, 15. April

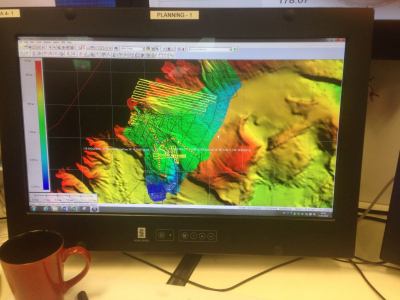

Wir besetzen das Hydroakustiklabor rund um die Uhr - soweit dies erforderlich ist. Sobald sich die SONNE bewegt, schaltet einer von uns die Aufzeichnung der Echolote an, um auch keinen Zentimeter des spannenden Meeresbodens zu verpassen. Zum einen wird der Meeresboden mit dem Multibeam-Echolot abgefächert. Dadurch erhält man alle morphologischen Strukturen des Bodens. Zusätzlich gibt es dann noch das Parasound mit dem sogar die oberen internen Strukturen des Meeresbodens untersucht werden können. Dies ist zugleich der aufwendigste Teil unserer Schichten. Wir müssen immer darauf achten, dass der Meeresboden nicht aus unserem Beobachtungsfenster verschwindet. Und nebenher läuft dann noch das Fischerei-Echolot, das EK60. Mit dem wir allerdings nicht die tierischen Bewohner des Meeres beobachten, sondern vielmehr versuchen wir damit die Gasflares, die dem Meeresboden an einigen Stellen entweichen, zu finden.

Das Hydroakustik-Team: Lina Podszun (MARUM), Matt Jeromson (Uni Auckland), Dr. Stuart Henrys and Dr. Gareth Crutchley (GNS Science).

Außerdem erstellen wir auch die Karten, in denen wir eintragen, wo welche Schwerelote genommen, Heatflow-Messungen gemacht oder wo MeBo ausgesetzt wurde. Sonst verliert man nach über drei Wochen auf See und unzähligen Stationen schon mal den Überblick. Unser ›Map-Matt‹ bekommt täglich neue Aufträge für verschiedene Karten aus den unterschiedlichen Laboren.

Jeder von uns macht pro Tag sechs Stunden Schicht, in denen er sich um die Aufzeichnung der Echolote kümmert – Tag wie Nacht. Jeden Tag routieren wir im Schichtplan, so dass es jeden Tag einen anderen für die Nachtschicht trifft. Aber so viele ›Nieten‹ hatten wir auf der Fahrt bisher noch gar nicht. Wenn MeBo mal nicht über Nacht im Wasser ist und wir stattdessen Wärmestrom messen, übernehmen die Heat-Flow-Boys unser Labor. Sie haben dann neben ihren Geräten auch unsere Echolote mit im Auge. Im Prinzip ist aber immer geschäftiges Treiben in unserem Labor - nicht zuletzt weil bei uns der zentrale Drucker steht. Und natürlich weil es immer etwas Süßes gibt, haben wir häufig Besuch.

Und wenn wie heute ein Gravity-Core aus 1300 Metern genommen wird, was bei der Tiefe dann gut über eine Stunde dauert, kann man sich zwischendurch immer wieder mal nach draußen setzen und die Sonne genießen. Und spätestens wenn unser MeBo heute Nachmittag wieder abtaucht, haben wir hier Feierabend und lassen den Tag mit einem Bierchen im Hangar ausklingen.

Viele Grüße von See

– das Hydroakustik-Team

Dienstag, 12. April

Parallel dazu laufen in den Laboren Analysen und Messungen an den Kernen. Erste Daten der Porenwasseranalytik geben keinen Hinweis auf Gashydrate im gerade erbohrten MeBo-Kern GeoB20824-3. Ein ähnliches Bild auch in den Methangehalten. Aber natürlich will keiner vorschnell irgendwelche Aussagen treffen. Ein belastbares Ergebnis liefert erst die Gesamtschau aller Daten, sobald alle Messungen abgeschlossen sind.

Was den heutigen Tag neben aller wissenschaftlichen Arbeit zudem noch besonders macht: wir haben die Hälfte der Reise rum. Das heißt: BERGFEST. Und so beginnen viele fleißige Hände gegen 18:00 Uhr mit dem Aufbau einiger Stehtische und dem Schmücken des Hangars. André – unser Koch an Bord – hat sich netterweise bereit erklärt, zur Feier des Tages gegen 20 Uhr Pizza zu liefern. Dazu gibt es Bier, Wein und Alkoholfreies. Ganz allmählich trudeln alle ein. Der letzte Schwerelotkern des Tages liegt kurz vor 20 Uhr an Deck und nachdem alles geschnitten und weggeräumt ist, kommen die letzten Wissenschaftler auch dazu. Angesichts dessen, was wir in den letzten Wochen schon alles erreicht haben, und den vielen guten Proben, die uns die nächsten Jahre beschäftigen werden, ist die Stimmung fröhlich und gelöst. Dazu weht ein kühles Windchen. Aber es ist immer noch angenehm an Deck zu stehen und zu erzählen, wenn einem die Musik im Hangar nicht gefällt. Bei einer so bunten Truppe sind die Musikgeschmäcker natürlich verschieden, aber zum Glück gibt es durchaus einige generationsübergreifende Klassiker, die alle auf die Tanzfläche treiben. Und so beginnt die zweite Hälfte der Reise auf dem Transit zurück ins nördliche Arbeitsgebiet …

Montag, 11. April

Alle freuen sich riesig über volle Liner.

Zum Schluss alles gut aufklaren und den Hangar für die Nachtschicht sauber überlassen.

Samstag, 9. April

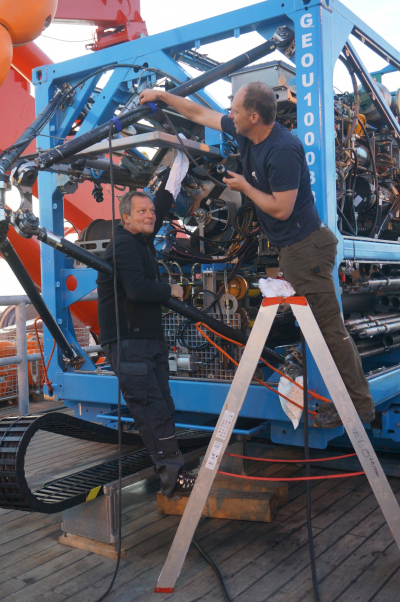

David Wunsch und Jürgen Hohnberg – Mitarbeiter der Firma Corsyde an Bord des TFS Sonne (vl)

Obwohl ich zu Beginn der Reise noch nicht ganz sicher war, was mich hier erwarten würde, gefällt mir das „Seeleben“ sehr gut. Alle arbeiten zusammen. Es geht auch an kritischen Punkten ruhig und immer in Absprache zu. Nebenbei genieße ich die frische Luft und die Sonne an Deck – und freue mich darauf, hoffentlich mal wieder von meiner „Landarbeit“ auf’s Meer zu wechseln…

In diesem Sinne grüßt von Bord mit dem alten Bergmannsgruß „Glück auf“ auf ein gutes Gelingen auf allen Stationen in den kommenden Tagen

- David

Freitag, 8. April

Die aufgehende Sonne sieht das MeBo auch wieder durch die Wasseroberfläche auftauchen. Das Entladen der „core barrels“ für 14 Meter erreichte Bohrtiefe ist weniger zeitraubend, als für über 80. Der spannende Moment ist ja immer das Öffnen der Kerne, die harte Probe, ob alle Überlegungen bezüglich Geologie, Technologie und verwendeten Parametern richtig waren. Natürlich haben wir hier steinigen Boden erwartet, deswegen wurde „rotary drilling“, das Drehbohrverfahren, eingesetzt. Die eleganten durchsichtigen Plastikliner im Innern des „core barrel“ sind bei so harter Beanspruchung eher hinderlich, also weggelassen. Überraschung: alle „core barrels“ sind voll mit grauem, klebrigem und steifen Sediment. Die Truppe ist gut vorbereitet auf diese Eventualität. Mit einem Kompressor, zur Hochdruckwasserpumpe modifiziert, einem Stempel und einem maßgenauen Anschluss wird der Schlamm aus seiner titanenen Ummantelung gedrückt (siehe Foto unten). Nackt und bloß, einer Leberwurst ohne Pelle nicht unähnlich, liegt der Kern dann vor uns. Des Forschers Herz schlägt aber erst dann höher, wenn der Kern seines Porenwassers beraubt ist, wenn er aufgeschlitzt in zwei Hälften auf der Bank liegt, wenn die Spritzen mit kreisrunden Schlammproben aufgezogen wurden. Ja dann darf der Kern zur geotechnischen Analyse.

Dr. Jannis Kuhlmann (MARUM) und Dr. Andreas Goepel (Uni Jena) pressen an Deck den Kern aus den Bohrstangen (core barrels).

Noch vor der Kaffeezeit geht MeBo wieder zu Wasser. Bei ruhiger See geht das routiniert von der Hand. Von den Offizieren auf der Brücke wird für die Bohraktivität eine Positionsgenauigkeit von besser als 5 Meter gefordert, auf offener See und das über Tage.

Es grüßt von Bord der SONNE - Norbert

Donnerstag, 7. April

Rock Garden, der Name ist Programm. Der Boden sieht zerklüftet aus, keine Sedimentdecke, die den rauen Untergrund zudecken würde wie eine barmherzige Schneedecke. Wir fahren also eine hydroakustische Vermessung. Hochfrequentes Fächerecholot, um die Gestalt des Bodens gut zu erfassen, weniger hochfrequentes Sedimentecholot, um auch noch ein bisschen in die dritte Dimension schauen zu können. Die akustische „Durchleuchtung“ des Bodens warnt uns vor: dünne Deckschichten und starke Echos deuten auf einen harten Boden und eine harte Zeit für die Beprobungsgeräte hin.

Der Vormittag steht ganz im Zeichen der Schwerelote. Nur drei Meter Kernrohr werden aufgelegt und das bei unverändert einer Tonne Gewicht auf dem Kopf. Der Kerngewinn von nur max. 1,5 Meter bestätigt die Vermutungen. Nächste Lokation, andere Sedimente, mehr Mut. Jetzt werden sechs Meter aufgelegt und … belohnt. Fast fünf Meter Kerngewinn. Neue Position, neuer Mut und … er erweist sich als Übermut. Wir müssen ein verbogenes Kernrohr in Kauf nehmen. Gelernt haben wir trotzdem etwas: der Boden bietet Standsicherheit für das 10 Tonnen schwere MeBo und es gibt Sedimenttaschen, in denen das MeBo einen sicheren Anfang für eine tiefere Bohrung finden wird.

Kernschlachten im Hangar – immer ein Ereignis für alle.

Während MeBo auf dem Weg nach unten zum Boden ist, profitieren wir alle vom versammelten Wissen der neuseeländischen und deutschen Kollegen. Alan Orpin vom NIWA, dem Neuseeländischen „Crown Research Institute of Water and Atmospheric Research“, öffnet uns die Augen. Was hat Schafzucht mit Sedimentlagen am Kontinentalhang zu tun? Nun, Neuseeland ist ein kleines Land, trotzdem bergig und mit Regen gesegnet. In der Konsequenz haben die Bäche und Flüsse bis zum Meer nur einen kurzen Weg und ein großes Gefälle. Gemäßigte Breiten und ausreichend Regen sind ideale Bedingungen für dichten Wald, dichter Wald ist eine ideale Bedingung, um den Boden nach oben zur Atmosphäre hin zu entwässern und nach unten hin zu fixieren. Den Wald gibt es nicht mehr, dafür 14 Millionen Schafe, die zuverlässig dafür sorgen, dass kein Grün über die Grasnarbe hinauswächst. Genau wie in der Lüneburger Heide würde sich ohne Schafe der Wald als endemischer Bewuchs nach weniger als hundert Jahren erholt haben.

Und so kommt es, dass man warfenmäßig Regenperioden in den Seesedimenten wiederfindet und als enorme Sedimentationsraten im Meer.

8.4.2016, es grüßt von Bord Norbert

Mittwoch, 6. April

Es grüßen von Bord des TFS SONNE - Anne und Lisa.

Das Geochemie-Team

Ausgestattet mit den roten Polaranzügen des Alfred-Wegener-Instituts konzentrieren sich die Arbeiten hier auf die Gewinnung des Feststoffes (Sediment) und des Porenwassers, das sich in den Porenräumen des Sedimentes befindet. Diese Untersuchungen geben Aufschlüsse über die im Meeresboden ablaufenden biogeochemischen Prozesse und Stoff-Flüsse.

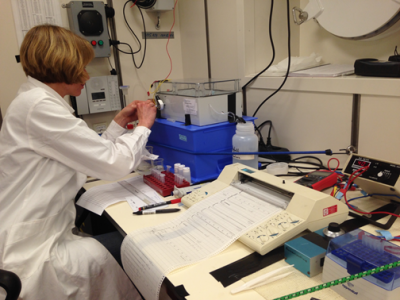

Auch die Ammoniumgehalte des Porenwassers werden – wie hier von Ingrid Dohrmann - direkt an Bord mit Hilfe eines Leitfähigkeitsdetektors gemessen.

Die Analysen hier an Bord (Bilder links und unten) behandeln dabei vor allem die Eisen-, Ammonium, Silikat-, Phosphat und Chloridgehalte im Porenwasser. Diese Messungen sollen erste Einblicke in die biogeochemischen Prozesse im Porenraum der Sedimente sowie auf mögliche Hangrut-schungsereignisse und Gashydrat-Vorkommen geben.

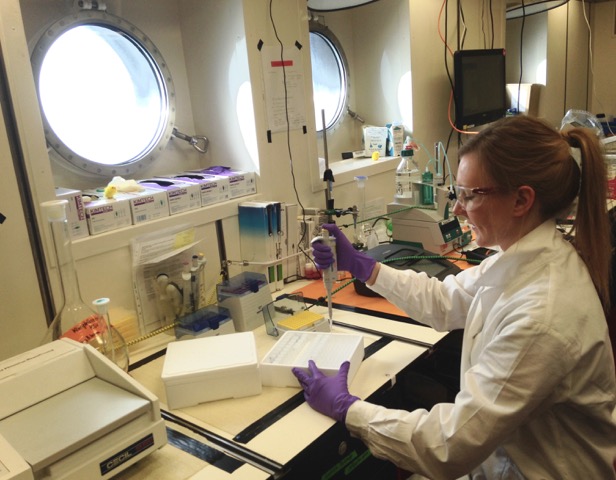

Julia Fronzek bestimmt den Silikatgehalt des Porenwassers photometrisch im Geo-chemie-Labor an Bord der SONNE.

Das Geochemie-Team im Kühlkeller des TFS SONNE: PD Dr. Sabine Kasten, Julia Fronzek, Ingrid Dohrmann, Prof. Dr. Marta Torres (von links).

Schöne Grüße von Bord der SONNE senden Ingrid, Sabine, Marta und Julia!

Dienstag 5. April

In der Nacht gingen die Arbeiten an Bord gleich weiter: die Wärmestromkartierung der Tuaheni Rutschmassen waren gegen Mittag abgeschlossen und wir haben uns erstmal von unserem ersten Arbeitsgebiet verabschiedet und sind nun auf dem Transit zum etwas weiter südlich gelegenen zweiten Arbeitsgebiet: Rock Garden… und MeBo wird in der Zwischenzeit für seinen nächsten Einsatz fertig gemacht.

Frauke Ahrlich (MARUM) verfolgt das Geschehen an Deck im Steuercontainer - „dem mobilen Büro“, von dem aus die Arbeiten des MeBo200 am Meeresboden gesteuert werden. Kommuniziert wird per Walkie-Talkie. Gleichzeitig kann sie, wann immer nötig, kleine Verbesserungen der Software programmieren. Leider liegen die Temperaturen im Container meist deutlich unter den Außentemperaturen, um ein sicheres Arbeiten der vielen Rechner zu gewährleisten. Da sind die „Gäste“, die mit kurzen Hosen aus der Sonne kommen, manchmal schon über Mütze und dicke Jacke verwundert.

Sonntag, 3. April

Wir sind vom Wetter beglückt, nur 4 Bft, wenig Dünung und irgendwann kommt auch die Sonne raus. Spätestens, wenn die Sonne ihren Lauf von Ost über Nord nach West beendet, bereitet sie uns einen schönen Untergang. Auch unserer MeBo Bohroperation ist das Glück hold, es läuft und läuft und läuft ..., schon die letzten 24 Stunden durch. Weitere werden folgen. Was erbohren wir? Eine Grenzschicht innerhalb der Rutschmasse bei circa 50 Metern unter Flur ist schon erreicht. Sie war durch seismische Vorerkundungen vorhergesagt. Dort ist sie als prominentes Echo aufgetreten. Die Freude ist groß, wenn die mit geophysikalischen Methoden vorhergesagten Grenzen sich in der Geologie so wiederfinden, auch wenn diese Freude nur durch dezentes Kopfnicken zur Schau gestellt wird.

Der wissenschaftliche Austausch an Bord lässt sich so intensiv wie sonst kaum irgendwo gestalten. Prof. Marta Torres (Oregon State University, Corvallis), eine Expertin für Gashydrate, erklärt uns sehr anschaulich, wann wir Gashydrate im Boden erwarten können. Keine Überkonzentration von Methan – keine Gashydrate; kein Platz im Porenraum für die "Kristalle" – kein Gashydrat. Wo aber Gashydrate sind, da sind auch Bakterien zu erwarten. Gashydrat ist Energie und wo Energie ist, da ist auch Leben. Sofort erhebt sich ein Raunen im Raum: "Ja, haben wir in einem der letzten Kerne gesehen". Selbst die Hinterlassenschaften der Bakterien liefern noch wertvolle Protein- und DNA-Informationen. ESP (Extracelluläre Polymere Substanzen). "Don't call it ‚Schleim‘!“ ist ein spontaner Ausruf unserer deutsch-neuseeländischen Forschergemeinschaft. Und natürlich wurde „der Schleim“ sofort beprobt und liefert neue Anknüpfungspunkte für gemeinsame Forschungsfragen der Bremer und Jenaer Kolleg_innen.

Orange-bräunlich eingefärbte Bereiche zeigen Extracelluläre Polymere Substanzen im Kern GeoB20802-4 bei circa 24,5 Meter Tiefe.

Auf jeden Fall ist Bordzeit prägend.

3.4.2016, Norbert Kaul

Samstag, 2. April

Das Wärmestrom-Team (von links: Bernd Heesemann, Dr. Norbert Kaul, Prof. Heiner Villinger (Uni Bremen)). Der vierte im Bunde, Arne Schwab, sitzt gerade am Überwachungsmonitor und fehlt deshalb leider auf dem Bild.

An Bord unserer neuen SONNE geht die Forschung Hand in Hand weiter. Die spannenden Ergebnisse der ersten Wärmestromstation versuchen wir noch an diesem Tag mit einem Schwerelotkern zu überprüfen. Dieser Kern wird in einer Schlauchfolie ins Labor getragen. Alles muss schnell gehen. Lassen sich die Temperaturanomalien am Kern nachweisen? Finden wir Indikatoren für Gashydrat? Es herrscht ein konzentriert hektisches Treiben am Kern, denn beide Effekte sind nach kurzer Zeit wortwörtlich verflogen. Geophysiker, Geochemiker, Geologen, alle geben ihr Bestes, um hier an Bord gemeinsam zu verstehen, wie der Meeresboden funktioniert.

Nach der Beprobung der Sedimente und einer letzten finalen Begutachtung wird das Material aus dem „Schlauchfolienkern“ wieder ins Meer gegeben.

3.4.2016, Norbert

Freitag, 1. April

Am späten Nachmittag steigt dann die Spannung: MeBo kommt mit einem neuen langen Kern an Bord. Und jetzt zeigt sich, dass das Kernteam mittlerweile sehr routiniert ans Werk geht: Infrarotbilder, die sorgfältige Beschriftung der Kerne und das Teilen in etwa einen Meter lange Abschnitte gehen zügig voran, bevor alle zum verspäteten Abendessen eilen. Wirklich alle – nein, das Heatflow-Team steht schon bereit zum Einsatz auf dem Arbeitsdeck, aber davon in einem späteren Beitrag ...

Von Nina Kukowski

Das „Kern-Beschreibungsteam“ bei der Arbeit

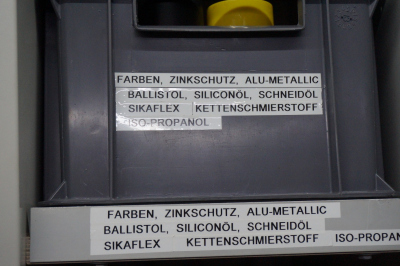

Donnerstag, 31. März

Nach nur 12 Stunden Wartung war MeBo wieder einsatzbereit. Mit neuen Linern (Rohre zur Probennahme) bestückt, ist das Gerät bereits wieder auf dem Weg nach unten, um in einer Wassertiefe von 575 Metern unmittelbar nordöstlich der Tuaheni-Rutschung zu bohren. Ein so schnelles Vorbereiten des Gerätes, Warten und Wiederaufrüsten verlangt viel Erfahrung und vor allem organisiertes Arbeiten. Da kann man nicht lange nach Werkzeug oder sonstigem Equipment suchen. Deshalb verwundert es auch nicht, wenn man einen Blick in den mitgebrachten Werkstattcontainer wirft. Jedes Teil hat seinen festen Platz: vom Mutterschlüssel bis zur Kehrschaufel. Übrigens etwas, was alle Gewerke hier an Bord gemein haben. Alles hat seinen festen Platz.

Mittwoch, 30. März

Prof. Dr. Marta Torres (Oregon State University, Corvallis) arbeitet an der Analyse des gewonnenen Porenwassers.

Mehr Impressionen aus dem Kühlkeller dann in den nächsten Tagen.

Dienstag, 29. März

Nach dem erfolgreichen gestrigen Tag ging es gestern Abend direkt mit dem ersten Wärmestrom-Profil weiter. Heiner, Norbert, Bernd und Arne schlagen sich erfolgreich die Nacht um die Ohren und wir freuen uns alle über die Heatflow-Ergebnisse am heutigen Morgen. Während die Heatflow-Gruppe also fleißig war, freute sich die Hydroakustik über eine ausbleibende Nachtschicht und konnte so am Abend im Hangar am gemeinschaftlichen Begrüßungstreffen teilnehmen.

Aber es ging für alle früh ins Bett, denn am heutigen Morgen wurde direkt mit einem weiteren Schwerelot in den Tag gestartet. Während das Kernteam auf den Nachschub wartet, werden im Hangar noch die übrigen Kernsegmente von gestern aufgesägt und direkt zur Geochemie und anschließend zur Geotechnik weiter gegeben.

Seit dem frühen Morgen war auch das MeBo-Team fleißig bei den Vorbereitungen zum ersten Bohreinsatz. Pünktlich zur Kaffeepause am Vormittag wurde das MeBo ins Wasser gelassen. Bei strahlendem Sonnenschein standen wir an Deck und beobachteten, wie das Meeresbodenbohrgerät abtaucht. Wir sind gespannt auf unseren ersten MeBo-Kern, der morgen früh an Deck kommen soll.

Sonnige Grüße von der SONNE senden Lennart und Lina. Wir müssen jetzt los – heute Abend gibt es Currywurst zum Abendbrot.

Montag, 28. März

Der erste Kern wurde an der späteren Lokation des MeBo Leg 1 GeoB20802 gezogen. Es handelt sich hierbei um die sogenannte Referenzlokation im ungestörten Bereich des Kontinenthanges. Wir erhoffen uns von der Untersuchung dieses Kernes ein besseres Verständnis der physikalischen, sedimentologischen und geochemischen Eigenschaften der Sedimente in einem „Pre-Failure“-Zustand, d.h. bevor sie destabilisiert sind und es zur Ausbildung der Tuaheni Rutschung kam. Der Kerngewinn des Schwerelotkernes lag bei 4,20 Metern. Die Kernsegmente wurde unmittelbar an Deck geöffnet und sofort wurde mit der Beprobung begonnen.

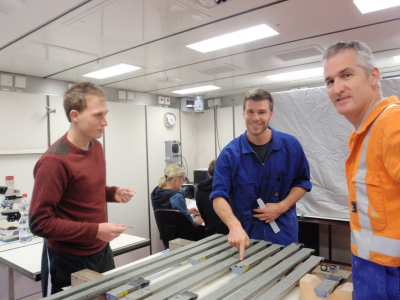

Dr. Jannis Kuhlmann (MARUM), Dr. Andreas Goepel (Uni Jena) und Birgit Meyer-Schack (MARUM) bei der Kernbeprobung

Dr. Sabine Kasten (AWI), Dr Andreas Goepel (Uni Jena), Dr. Alan Orpin (NIWA), Ryan Jemerson und Isaac Hardy-Ward (Uni Auckland) (von links nach rechts)

Sonntag, 27. März

Besonders spannend wurde es heute, als das MeBo200 erstmals auf unserer Reise ins Wasser kam. Ein Hafenbeckentest soll sicherstellen, dass alle Systeme gut laufen und nachdem das Gerät seit mehreren Monaten gelegen hat, ist es unbedingt notwendig, es vor dem ersten Einsatz einmal aufzurichten. Alle verfolgen die einzelnen Schritte aufmerksam von Land oder von Bord. Alles lief routiniert und reibungslos ab und wurde natürlich von allen an Bord interessiert beobachtet.

Richtig viel Zeit, um seekrank zu werden, hatten wir auch gar nicht, weil es am Nachmittag gleich die erste Sicherheitsübung gab. Und alle haben sie mit Bravour gemeistert.

Samstag, 26. März

Dann ging es los mit dem ersten wissenschaftlichen Meeting. Dies wird ein fester Bestandteil unserer nächsten 5 Wochen: jeden Tag 15:30 Uhr direkt nach Kaffee und Kuchen treffen wir uns alle, um gemeinsam anstehende Arbeiten zu planen.