- Startseite

- Entdecken

- Expeditions-Logbücher

- Logbuch RV Pelagia DUST 2023

Logbuch RV Pelagia DUST 2023

Expedition mit der R.V. Pelagia zum Cap Blanc

Die R.V. Pelagia ist ein niederländisches Forschungsschiff, das vom Königlich Niederländischen Institut für Meeresforschung (NIOZ) eingesetzt wird. Ein Team des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Exzellenzclusters "The Ocean Floor - Unerforschte Schnittstelle der Erde" wird mit RECEIVER- und RECORDER-Einheiten an dieser Fahrt in die subtropische Region südwestlich der Kapverdischen Inseln und in das Auftriebsgebiet vor Kap Blanc (NW Afrika) teilnehmen. Das Auftriebsgebiet des östlichen subtropischen Atlantiks vor Cap Blanc (NW-Afrika) ist eine der produktivsten Regionen der Welt. Dies ist auf den hohen Eintrag von Nährstoffen in die obere Wassersäule zurückzuführen, die aus tieferen Gewässern aufgewirbelt werden und in Form von Staubeintrag aus der Sahara in die Region gelangen.

Die Region spielt eine Schlüsselrolle im globalen Kohlenstoffkreislauf und beeinflusst somit das Klima weltweit. Partikel, die atmosphärisches CO2 gebunden haben, sinken aus der oberen Wassersäule zum Meeresboden und bilden so eine Senke für atmosphärisches CO2. Diese sinkenden Partikel stehen im Mittelpunkt eines langfristigen Überwachungsprogramms des MARUM. In diesem Programm wird die Partikelproduktion im Zusammenhang mit dem Klimawandel seit 1988 verfolgt, indem der Fluss von Partikeln, die durch die Wassersäule sinken, mit verankerten Sedimentfallen erfasst wird.

An der gleichen Stelle, an der eine der MARUM-Sedimentfallen verankert ist, setzt das NIOZ eine so genannte "Staubboje" aus, die Staub aus der Atmosphäre sammelt. Dies ermöglicht es uns, die Variabilität des Partikelexports direkt mit dem Eintrag von Saharastaub zu korrelieren.

Über die Jahre hinweg bestand eine enge Zusammenarbeit zwischen dem MARUM und dem NIOZ, und ein niederländisches Team nahm häufig an MARUM-Expeditionen in die Region teil. Diesmal ist ein MARUM-Team auf der R.V. Pelagia willkommen, um die MARUM-Sedimentfallenverankerungen zu warten und Untersuchungen im Rahmen der laufenden Aktivitäten in den Exzellenzclustern RECEIVER und RECORDER durchzuführen.

Neben der Wartung der Sedimentfallenverankerungen werden sie die Partikelproduktion in der oberen Wassersäule, das Sinkverhalten (Transport) durch die Wassersäule und die Konservierung/Degradierung am Meeresboden untersuchen. Zu diesem Zweck wird der Partikelfluss aus der oberen Wassersäule mit frei treibenden Fallen beprobt. Diese Fallen schwimmen mit den oberen Wasserströmungen und sammeln die Partikel in verschiedenen Wassertiefen ein. Gleichzeitig werden Temperatur, Salzgehalt, Chlorophyll-a-Gehalt und Trübung der Wassersäule während der gesamten Untersuchungen aufgezeichnet. Darüber hinaus wird der Partikelgehalt in tieferen Wasserschichten mit so genannten "in-situ"-Pumpen erfasst. Außerdem werden Sedimente vom Meeresboden gesammelt, um die langfristigen Veränderungen in der Region zu untersuchen und festzustellen, inwieweit die anthropogene Verschmutzung das Ökosystem beeinflusst hat.

Das Team der Expedition R.V. Pelagia - Dust 2023 wird über die Fahrt und den Alltag an Bord in einem Expeditionslogbuch berichten.:

Mehr Informationen:

Aktuelle Position des Forschungsschiff R.V. Pelagia

Kontakt:

Prof. Dr. Karin Zonneveld

Mikropaläontologie - Paläozeanographie

MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Universität Bremen

Telefon: +49 421 218 65797

E-Mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Freitag 03.03.2023; "Wir sind auf dem Weg"

Lissabon.

Heute begannen wir unsere Reise etwas anders als ursprünglich geplant (mit dem Auto statt mit dem Zug/Bus), da die großen Demonstrationen in Hamburg und Bremen heute die Nutzung der lokalen Zug-/Bus- und U-Bahn-Verbindungen stark behinderten.

Wir schafften es sicher und pünktlich zu unserem Flug nach Lissabon. Hier bleiben wir eine Nacht, um morgen weiter auf die Kap Verden zu reisen - dort wartet das Schiff Pelagia auf uns.

Vor der Fahrt mussten wir einige Vorbereitungen treffen, nicht nur, indem wir unsere Forschungsausrüstung bereits Anfang Februar per Container nach Mindelo schickten, sondern auch, indem wir ein Überlebens-Training zur Sicherheit auf See absolvierten. Dort haben wir im Schwimmbad der niederländischen Stadt Emmeloord geübt, wie man sich im Notfall verhält, z.B. wie man schnellstmöglich einen Sicherheitsanzug anlegt und in eine schwimmende Rettungsinsel steigt.

Samstag 04.03.2023; "Ankunft im Frühling"

Mindelo/Kap Verden.

Heute sind wir wohlbehalten im warmen, sonnigen Mindelo (Kap Verden) angekommen.

Die Pelagia hatte etwas Verspätung, so dass wir das Schiff erst am späten Nachmittag in den Hafen von Mindelo einlaufen sehen konnten. Wir hatten dadurch etwas Zeit, uns an die Umstellung vom kalten, grauen Deutschland auf den subtropischen Frühling auf den Kapverden zu gewöhnen. Morgen werden wir uns auf dem Schiff einrichten und damit beginnen, die Ausrüstung aus dem Container auszuladen und unsere Arbeitsplätze einzurichten.

Montag 06.03.2023; “Parking Jam"

Mindelo/Kap Verden.

Unter einem wunderschönen blauen Himmel mit einer erfrischenden Brise begann ein arbeitsreicher Tag. Heute sind die Container mit unserer Ausrüstung angekommen und wir müssen die Labore für die bevorstehende Fahrt vorbereiten. Das hört sich zwar einfach an, erfordert aber in der Praxis einige logistische Tüfteleien. Denn die ankommenden Container mit der Ausrüstung für die bevorstehende “Dust-2023"- Fahrt müssen auf ihrem Rückweg nach Europa die gesamte Ausrüstung der vorherigen Fahrt enthalten. Also... müssen zunächst die Container geleert werden – wobei unsere Ausrüstung irgendwo gelagert werden muss, wo sie nicht im Weg ist. Dann muss die Ausrüstung der vorherigen Fahrt in den zuvor geleerten Containern gelagert werden und es muss darauf geachtet werden, dass jeder Container genau die Ausrüstung enthält, die auf den Zollpapieren steht... Zum Glück meistern die MARUM-Logistiker Marco und Götz diese Realitätsversion des Spiels "Parking Jam" mit Bravour.

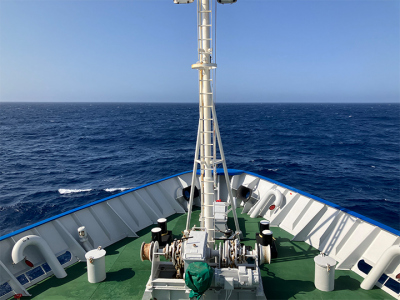

Dienstag 07.03.2023; "Unterwegs"

Zwischen den Kapverdischen Inseln.

Am frühen Abend war die Pelagia endlich bereit zum Ablegen. Das bedeutete, dass der Treibstoff nachgefüllt, neue Lebensmittel und Wasser aufgenommen und die gesamte wissenschaftliche Ausrüstung in den Laboren und Lagercontainern sicher verstaut und vertäut war. Wir verabschiedeten uns von der freundlichen und farbenfrohen Stadt Mindelo und fahren am sonnenuntergangsgefärbten Horizont zwischen den Kapverdischen Inseln zu unserer ersten Forschungsstation, die wir am Donnerstagmorgen zu erreichen hoffen.

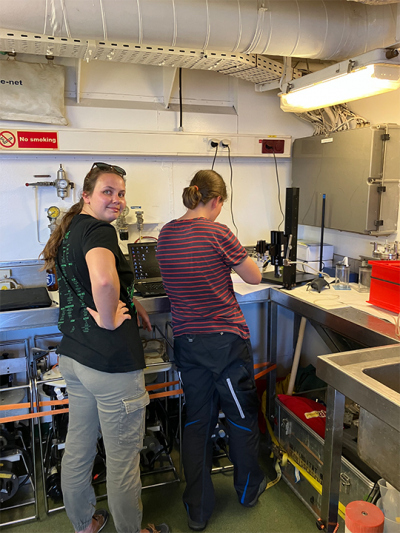

Mittwoch 08.03.2023; "Tests"

Südliche Kapverdische Inseln 14.5423 N, 23.8863 W.

Zum Glück ist uns das schöne Wetter aus Mindelo gefolgt und heute ist nicht nur der Himmel blau, sondern auch der Ozean zeigt sich von seiner besten Seite.

Heute ist ein Tag des Testens. Wir begannen den Tag mit einer Sicherheitsübung, um uns mit dem schnellsten Weg aus dem Schiff zum Sammelplatz und den Rettungsinseln vertraut zu machen. Dies um im Notfall gut vorbereitet zu sein. Hier testeten wir auch, ob die Überlebensanzüge, die jeder zu Beginn der Fahrt erhielt, die richtige Größe hatten.

Danach begannen wir, unsere gesamte wissenschaftliche Ausrüstung zu testen, um zu sehen, ob beim Transport nach Mindelo nichts beschädigt wurde. Nach und nach passten wir unsere Ausrüstung an die spezifischen Eigenschaften des Schiffes an, z. B. die Dicke der Drähte, die für den Einsatz von Geräten in der Tiefsee verwendet werden.

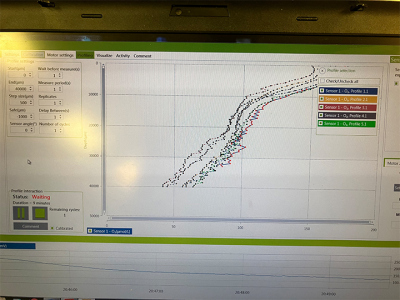

Nicht alle Tests können an Deck durchgeführt werden. So funktioniert zum Beispiel die so genannte CTD, ein Gerät, das die Temperatur und Leitfähigkeit des Meerwassers von der Oberfläche bis knapp über den Meeresboden misst (an unserer Position 4038 m), nur, wenn es mit Meerwasser in Berührung kommt.

Daher haben wir in der Nähe der südlichsten Kapverdischen Inseln angehalten, um eine Test-CTD durchzuführen und zu prüfen, ob nicht nur die CTD selbst, sondern auch die zusätzlichen Sensoren, die die Sauerstoffkonzentration und die Menge der Partikel in der Wassersäule (Trübung) messen, funktionieren.

Donnerstag 09.03.2023; "Laura" sammelt Staub

Südöstlich der Kapverdischen Inseln 11.3592 N, 22.9803 W.

Kurz nach dem Mittagessen sahen wir "Laura" als gelben Fleck am Horizont in einem strahlend blauen Ozean. "Laura" ist der Name einer der beiden Staubsammelbojen des Royal Netherlands Institute of Sea Research. Für einen Teil des MARUM-Teams war es ein "Willkommen zurück", denn sie wurde im November 2021 auf der MARUM-Expedition MSM104 ausgesetzt.

Seitdem sammelt sie Saharawüstenstaub aus der Atmosphäre. Dieser Staub enthält viele Nährstoffe, die den Ozean düngen und das Wachstum des Phytoplanktons anregen. Dieses Plankton nimmt auch CO2 auf, das aus der Atmosphäre in das Ozeanwasser diffundiert ist. Wenn das Plankton stirbt, sinkt es mit diesem CO2 auf den Meeresboden. Es handelt sich also um einen natürlichen Prozess, der der Atmosphäre CO2 entzieht, um es am Meeresboden zu speichern.

Bis heute ist jedoch nicht genau bekannt, wie viel CO2 der Atmosphäre entzogen wird, wenn Staub in den Ozean geblasen wird. Um die Studie diesen Prozess zu ermöglichen, sammelte "Laura" nicht nur Staub, sondern war auch mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, die die Wassertemperatur, den Salzgehalt, die Niederschlagsmenge und die Windgeschwindigkeit registrierten.

Nach der sicheren Bergung von Laura hat das NIOZ-Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Jan-Berend Stuut sofort damit begonnen, die Daten aus den Sensoren zu extrahieren und die Boje zu warten, da wir planen, sie morgen wieder in See aus zu setzen, wo sie weitere zwei Jahre lang Staub und Daten sammeln soll.

Freitag 10.03.2023; "Sedimentfalle"

Südöstlich der Kapverdischen Inseln 11.3592 N, 22.9803 W.

Im Gegensatz zu den Gewässern in der Nähe des MARUMs, wo sich der Winter mit Schneegrüßen verabschiedet, begann unser Tag wieder mit blauem Meer und subtropischen Temperaturen. Der Morgen dieses Freitags war damit ausgefüllt, "Laura" für ein weiteres Probenahme-Intervall vorzubereiten. Sie bekam komplett neue Geräte, die bereits am NIOZ in die Niederlande vorbereitet wurden. Kurz nach dem Mittagessen konnte sie wieder in den Ozean entlassen werden.

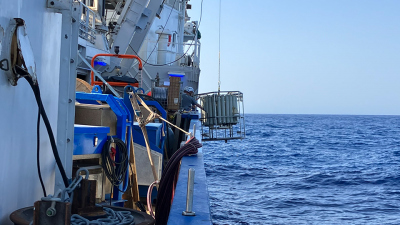

Nachdem wir uns von ihr verabschiedet hatten, machten wir uns sofort auf dem weg zur Position der nahegelegenen Verankerung der Sedimentfalle. Sedimentfallen sind große Trichter, die Partikel auffangen, die von der Meeresoberfläche auf den Meeresboden sinken. Sie sind über einen Draht mit einem Anker am Meeresboden verbunden und werden mit Schwimmkörper aufrecht gehalten.

Unter dem Trichter der Sedimentfalle sind Probebehälter montiert, die das Material auffangen, das durch die Trichter herunterfällt. Ein Computersystem sorgt dafür, dass die Behälter nach einer bestimmten Anzahl von Tagen ausgetauscht werden. An der Position "Laura" wurden die Fallen bei 1150 m und 1250 m Wasser positioniert und während die letzte anderthalb Jahre würde alle 4 Tage eine neue Behälter unter der Falle geschoben.

Ein Großteil der gesammelten Partikel besteht aus Planktonresten von Plankton das im oberen Ozean gelebt hat und CO2 aufgenommen hat. Durch das kombinieren von der von der Staubboje "Laura" gesammelten Informationen mit dem Inhalt der Behälter erhält man Informationen darüber, wie der Staubeintrag mit der Menge und Zusammensetzung der sinkenden Partikel und der Entziehung von CO2 aus der Atmosphäre zusammenhängt.

Samstag 11.03.2023; "Schlamm und Torte"

Südöstlich der Kapverdischen Inseln 11.4542 N, 22.7145 W.

Unser Samstagmorgen begann mit dem Sammeln von Meeresbodensedimenten mit einem Multicore. Dieses Gerät ist über ein Kabel mit dem Schiff verbunden und wird auf dem Meeresboden platziert (an unserer Position in 5200 m Tiefe). Durch Gewichte an der Oberseite des Geräts werden die Kerne in die Sedimente "geschoben", woraufhin Deckel den oberen und unteren Teil der Kerne verschließen.

An Deck wird ein Teil der gesammelten Kerne in Scheiben geschnitten, ein Teil der Kerne wird bei -20°C gelagert, um in Bremen weiter beprobt und untersucht zu werden. Dort werden wir die Menge und (molekulare) Zusammensetzung der organischen Partikel untersuchen, die sich auf dem Meeresboden abgesetzt haben. Einige organische Partikel neigen dazu, bei Anwesenheit von Sauerstoff abgebaut zu werden, und geben dabei wieder CO2 an das Meerwasser ab. Um Einblick in diesen Prozess zu erhalten, messen wir die Sauerstoffkonzentration im oberen Teil der gesammelten Sedimentkerne unmittelbar nach der Bergung mit eine hochpreise Sauerstoffsensor.

Nach der Bergung der Kerne gab es Kaffee mit einer Überraschung. Ein Mitglied der Pelagia-Crew feierte seinen Geburtstag und Alex, der Koch, verwöhnte uns mit einem super leckeren selbstgebackenen Torte.

Montag 13.03.2023; "Transit"

Wir sind auf dem Weg nach Norden auf "Transit" in die Region nordöstlich der Kapverdischen Inseln, wo wir am Mittwochmorgen anzukommen hoffen.

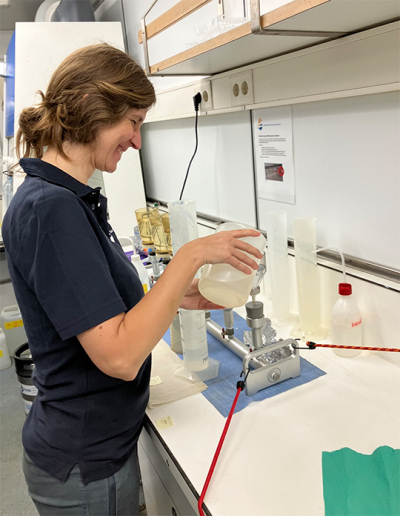

Während des Transits halten wir jeden Tag um acht Uhr morgens an, um die Eigenschaften der Wassersäule zu messen und Wasserproben zu sammeln. Diese Wasserproben werden von Catharina auf ihren Planktongehalt untersucht. Sie filtert das gesammelte Wasser direkt nach der Entnahme, lagert die Filter aber für weitere Untersuchungen an ihrer Heimatuniversität in Lissabon (Portugal).

Die Transitzeit wird vom MARUM-Team genutzt, um die Partikel zu untersuchen, die von der Treibfalle in der Nähe der Staubboje "Laura" gesammelt werden. Diese kleinen Fallen sind mit einem Draht verbunden, der wiederum an Schwimmkörper befestigt worden ist. Die treibenden Fallen werden im Wasser ausgesetzt und treiben frei mit der Strömung. Die Fallen wurden so platziert, dass sie Partikel in 100 m, 200 m und 400 m Wassertiefe auffangen. Während des Transits untersuchen wir, welche Partikel die Falle gesammelt hat. Zu diesem Zweck wurde das gesammelte Material konzentriert und auf mikroskopische Objektträger fixiert, damit es mit dem Lichtmikroskop untersucht werden kann.

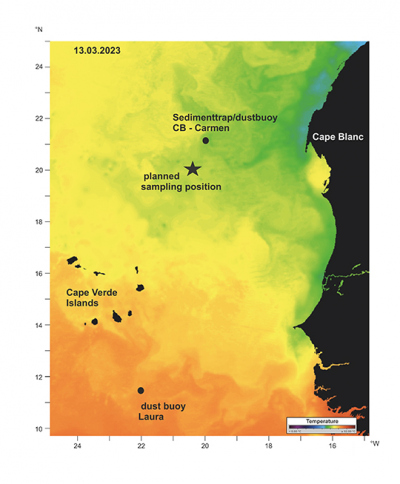

Dienstag 14.03.2023; "Auf der Jagd nach Auftriebsfilamenten"

Nordöstlich vor den Kapverdischen Inseln 18.0157 N, 21.6852 W.

Auf dem Weg nach Norden verlassen wir langsam die angenehm warmen tropischen Gewässer und erreichen die ersten Anzeichen von kälterem Wasser, das vor dem Kap Blanc herrscht. Dies führt dazu, dass wir zum ersten Mal auf dieser Reise Pullover statt T-Shirts tragen müssen, wenn wir an Deck arbeiten.

Diese kälteren Gewässer haben ihren Ursprung in der Nähe der Küste vor Kap Blanc. Die vorherrschenden Winde aus Nordost treiben das Oberflächenwasser des Ozeans von der Küste weg in den offenen Ozean. Dieses "weggedrückte Wasser" wird durch Wasser aus den tieferen Teilen des Ozeans ersetzt. Dieser Vorgang wird als Auftrieb bezeichnet. Das Auftriebswasser ist nicht nur relativ kalt, sondern auch reich an Nährstoffen, die den oberen Ozean düngen und die Planktonproduktion und damit die CO2-Speicherung in organischen Partikeln erhöhen. Das Auftriebswasser, das "weggeblasen" wird, bildet große, vor der Küste wegtreibende Filament aus kälterem Wasser, die derzeit sogar in einer Entfernung von etwa 640 km von der Küste (ca. 340 Seemeilen) beobachtet werden können. Morgen wollen wir den distalen Teil eines dieser Filamente untersuchen und Wasserproben entnehmen. Dies soll Aufschluss über die Menge und Zusammensetzung der organischen Partikel geben, die auf den Meeresboden sinken, sowie über deren Ablagerung in den Sedimenten des tiefen Meeresbodens.

Für die Planung wo genau diese Prozesse untersucht werden sollen, benötigen wir Informationen über die genaue Position dieser hochdynamischen Filamenten. Zu diesem Zweck untersuchen wir Satellitenbilder der Meeresoberflächentemperaturen, die im Rahmen des NASA-Projekts "State of the Ocean" bereitgestellt werden: https://soto.podaac.earthdatacloud.nasa.gov

Mittwoch 15.03.2023; "Proben, Proben, Proben"

Westlich von Kap Blanc 20.2407 N, 20.7812 W.

Nach einem wunderschönen Sonnenaufgang erreichten wir den äußersten Teil des Kap-Blanc-Auftriebsfilament. Wegen des Saharastaubs in der Luft war die aufgehende Sonne oranger gefärbt als sonst, und die Luft sieht aus, als hätte man einen leicht orangen Filter vor unsere Augen gesetzt.

Wir begannen den Tag mit dem Aussetzen der Treibfalle, die mit dem Filamentwasser treiben wird, um 24 Stunden lang sinkende Partikel aus dem oberen Wasser zu sammeln. Anschließend haben wir die Partikel in den tieferen Gewässern knapp über dem Meeresboden in 3988 m und 3983 m Tiefe mit In-situ-Pumpen beprobt.

Dabei handelt es sich um eine Art Unterwasserstaubsauger, der Wasser durch einen Filter pumpt, in unserem Fall etwa 800 Liter. Die Probenahme endete für uns mit der Entnahme von Oberflächensedimentproben mit dem Multicore. Alle Geräte haben einwandfrei funktioniert, und nach einem sehr langen Tag der Probenahme sind wir zwar sehr müde, aber sehr zufrieden.

Donnerstag 16.03.2023; "Delfine und "Carmen" auf freiem Fuß"

Vor Kap Blanc 21.22 N, 21.0348 W.

Heute sind wir an der Position der zweiten Staubboje "Carmen" angekommen, … zumindest dort, wo "Carmen" hätte sein sollen. "Carmen" ist mit einem Sensor ausgestattet, der alle zwei Stunden ein Signal über ihre genaue Position abgibt. Dieses Signal wird im Kontrollraum des Königlich Niederländischen Instituts für Meeresforschung empfangen. Anfang dieses Jahres wurde festgestellt, dass sich die Position von "Carmen" plötzlich in Richtung des zentraleren Atlantiks verschob… Aus irgendeinem Grund war das Kabel, das sie mit dem Anker verband, gerissen und sie begann, mit den Strömungen zu treiben.

Glücklicherweise konnte ein anderes Forschungsschiff sie auffangen und sicher nach Mindelo bringen. Dort holten wir sie ab, und sie wartet nun auf dem Achterdeck darauf, wieder in den Ozean entlassen zu werden.

Zuvor müssen wir jedoch noch den Rest des Kabels bergen, das noch im Wasser liegt und mit dem Anker verbunden ist. Dieses Kabel hat eine Länge von 4 km, und da es mehrere Monate lang lose im Wasser lag, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich verknotet hat. Wir brauchen also etwas Glück bei der Bergung, dass die "Verknotung" nicht zu stark war.

Glück könnten wir haben, denn auf dem Transit zwischen der letzten Station und der Position von Carmen wurden wir fast eine halbe Stunde lang von einer Gruppe von etwa 40 Delfinen begleitet. Die Delphine "spielten" in der Bugwelle des Schiffes und wir wurden mit einer echten Delphinen-show verwöhnt. In vielen Geschichten sind Delphine "Glücksbringer" für das Schiff, das sie begleiteten, und seine Besatzung, und wir hoffen, dass sich das bewahrheitet. Es zauberte bereits ein breites Lächeln auf unser aller Gesichter, diese schönen Tiere in ihrem Element zu sehen.

Delfine vor dem Schiff. Video: K. Zonneveld

Freitag 17.03.2023; "Fangt mich, wenn ihr könnt"

Vor Cape Blanc 21.22 N, 21.0348 W.

In der Tat haben uns die Delphine heute Glück gebracht. Der Tag begann bei Sonnenaufgang mit einem spektakulären Ereignis: Mehr als hundert Delfine jagten gemeinsam neben und vor dem Schiff. Sie sprangen gleichzeitig in Gruppen von etwa 20 bis 30 Delfinen in einer Reihe, um ihr Frühstück zu fangen.

Glücklicherweise konnten viele von uns dieses einmalige Ereignis beobachten, da wir gerade dabei waren, die In-situ-Pumpen zu bergen, die über Nacht 900 Liter Meerwasser knapp über dem Meeresboden in 4188 m Tiefe über einen Filter mit einer Maschenweite von 20 μm gepumpt und gesiebt hatten. Die Partikel auf den Filtern werden mit Hilfe der Lichtmikroskopie untersucht. Anhand ihrer Morphologie können wir erkennen, welche Partikel aus der Saharawüste und der Savanne, welche aus den küstennahen Auftriebszellen und welche aus dem offenen Ozean stammen. Dies gibt uns Aufschluss darüber, welcher Teil der organischen Partikel, die sich auf dem Meeresboden absetzen, oberhalb der Probenahmestelle produziert wird und welcher Teil über weite Strecken von der Küste in die Tiefsee transportiert wird.

Nach der erfolgreichen Bergung der In-situ-Pumpen war es an der Zeit, das Kabel "einzufangen", mit dem "Carmen" einst mit dem Anker am Meeresboden verbunden war. An diesem Kabel ist ein so genannter "Smarty" befestigt. Dieser Smarty ist eine schwimmende Vorrichtung, die das Kabel an die Meeresoberfläche bringt, nachdem die Verbindung des Kabels mit dem Anker gelöst wurde. Wenn der Smarty die Oberfläche erreicht, muss er mit einem Haken an einem Kabel des Schiffes befestigt werden. Danach kann er an Deck gehievt und das "Carmen-Anker-Kabel", das noch mit dem Smarty verbunden ist, geborgen werden.

Aufgrund des im Vergleich zu früheren Tagen stärkeren Windes und der höheren Wellen war es nicht einfach, den Smarty an den Haken zu bekommen, aber nach einer halben Stunde Versuch hatte unser MARUM-Kollege Götz ihn eingehakt.

Zum Glück war das Glück auf unserer Seite und der Draht war nicht verknotet, so dass der Rest der Bergung ohne Probleme durchgeführt werden konnte.

Sonntag 19.03.2023.; "Tschüss Sedimentfalle Verankerung CB33"

Vor Kap Blanc 21.2173 N, 20.8997 W.

Nach einer "holprigen" Nacht mit recht hohen Wellen, die aus verschiedenen Richtungen kamen, begann unser Tag früh. Gestern am Morgen wurde die Staubboje "Carmen" wieder an ihr Kabel befestigt und ausgesetzt und am frühen Abend konnten wir die MARUM-Sedimentfallenverankerung "CB32" sicher bergen.

Diese Verankerung, die in 4178 m Wassertiefe verankert ist, enthielt zwei Sedimentfallen, die seit November 2021 nach unten fallende Partikel in ihren Trichtern gesammelt hatten. Unterhalb der Trichter sind Flaschen befestigt, die auf ein Karussell gestellt worden sind. Ein kleiner Computer regelt, dass nach einer bestimmten Anzahl von Tagen das Karussell eine neue Flasche unter den Trichter dreht und gleichzeitig die vorherige Flasche verschließt.

Die MARUM-Sedimentfallenserie sammelt seit dem Jahr 1988 Partikel an dieser Stelle und ist damit eine der längsten Serien der Welt.

Wir untersuchen nicht nur die Menge der Partikel, die in den Trichtern gefangen werden, sondern auch deren Inhalt. Dabei konnten wir feststellen, dass in den letzten 10 Jahren die Menge der Partikel, die von Plankton gebildet werden, das nährstoffreichere Gewässer bevorzugt, synchron mit der Zunahme der Intensität von Staubstürmen auf dem nahen Kontinent und der steigenden CO2-Konzentration in der Atmosphäre zugenommen hat.

Montag 20.03.2023; "Was für eine wunderbare (verborgene) Welt in einem Wassertropfen"

Südlich der Kanarischen Inseln 23.9295 N, 19.9683 W.

In der Nacht wurden wir alle durch die nun sanfteren Bewegungen des Schiffes in den Schlaf gewiegt, als die Windgeschwindigkeit abnahm und die See wieder ruhig wurde. Der Morgen begrüßte uns mit einem wunderbaren Sonnenaufgang über einem blauen Meer.

Der Tag begann mit einer letzten CTD-Station südlich der Kanarischen Inseln, bevor wir unseren Transit nach Norden zu unserem Zielhafen Malaga (Spanien) antreten, wo wir in einer Woche ankommen werden.

Das von dieser CTD/Rosette gesammelte Wasser sieht auf den ersten Blick wie normales, klares, leeres Wasser aus. Aber wenn man genau hinsieht, zum Beispiel durch Sieben oder Filtern des Wassers und den Rückstand mit einem Lichtmikroskop betrachtet, ist es voll von Leben in den meist fantastischsten Formen.

Unsere Kollegin Catarina filtert das Meerwasser, um zu untersuchen, welcher Teil der Phytoplanktongemeinschaft von Coccolithophoriden gebildet wird. Unmittelbar nach der Bergung der CTD/Rosette überführt sie die gesammelten Wasserproben in ihren Laborcontainer, wo sie über Mikroporenfilter mit einer Porengröße von 1 μm gefiltert werden. Coccolithophoriden produzieren kleine Plättchen aus Calcium, deren Morphologie artspezifisch ist. Da die feinen Details dieser Plättchen zu klein sind, um sie mit dem Lichtmikroskop zu erkennen, wird sie ihre Proben an ihrer Universität in Lissabon elektronenmikroskopisch analysieren. Dort erhofft sie sich Aufschluss darüber, inwieweit diese photosynthetischen Organismen auf die Ozeandüngung durch windverwehte Saharastaubpartikel reagieren.

Wir siebten etwas Restwasser, um mit unserem Lichtmikroskop mit 400- bis 1000-facher Vergrößerung einen Blick auf die verborgene Welt in einem Wassertropfen Meerwasser zu werfen. Wir waren verblüfft von der Schönheit der Organismen, die in den photische Zonen der Weltmeere leben, staunten über die Komplexität der Ökosysteme, in denen sie leben, und waren verblüfft, als wir versuchten zu berechnen, in welche gigantischen Mengen an Individuen dieser Organismen den Weltozeanen bevölkern. Der Anblick dieser Organismen machte uns einmal mehr bewusst, wie sorgfältig wir mit unserem schönen blauen Planeten umgehen müssen.

Dienstag 21.03.2023; "Richtung Norden"

Zwischen den Kanarischen Inseln 27°49.620’ N, 17°39.228’ W.

Auf dem Weg nach Norden überqueren wir zweimal eine Zeitgrenze, und in der letzten Nacht wurde die Uhr auf dem Schiff um eine Stunde vorgestellt. Das bedeutete, dass wir alle eine Stunde früher aufwachen mussten. Das hatte den Vorteil, dass wir nun alle den Sonnenaufgang über einem blauen Meer beobachten konnten, das mit kleinen weißen Punkten der Wellen besprenkelt war, die durch die zunehmende Windgeschwindigkeit wieder an Höhe gewonnen hatten.

Obwohl unsere Stationsarbeit beendet ist, bedeutet das nicht, dass wir uns entspannen können. Neben dem Schreiben des Fahrtberichts müssen wir unsere Proben sicher aufbewahren, damit wir sie problemlos in den Niederlanden abholen können, wenn das Schiff Mitte April dort eintrifft.

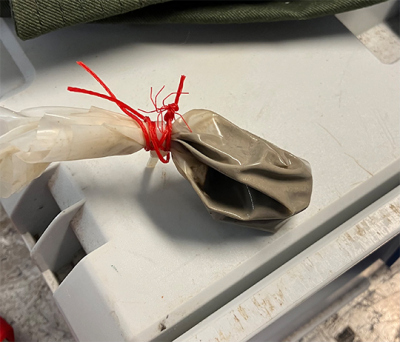

Einigen Proben wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet, da sie weltweit einmalig sind. Das sind zum Beispiel unsere Proben für das “Degradations-Experiment".

Wenn organisches Material durch die Wassersäule sinkt und sich auf dem Meeresboden absetzt, wird ein Teil dieses Materials von Bakterien/Archaeen abgebaut und das gespeicherte (atmosphärische) CO2 wird wieder an den Ozean abgegeben. Dieser Abbau erfolgt selektiv, wobei einige Moleküle von der mikrobiellen Gemeinschaft häufiger und effizienter "gefressen" werden als andere Moleküle. Bislang ist nicht genau bekannt, welche molekularen Eigenschaften die leicht abbaubaren und die resistenten Partikel haben.

Es ist jedoch äußerst schwierig, dies im Labor zu untersuchen, da es unmöglich ist, eine künstliche Umgebung mit genau demselben Wasserdruck und denselben mikrobiellen Lebensgemeinschaften wie im Meer zu schaffen.

Deshalb haben wir beschlossen, ein Experiment im Ozean selbst durchzuführen. Wir sammelten Sedimente aus anoxischen Umgebungen, in denen kein Abbau stattgefunden hatte, analysierten die Partikelzusammensetzung und die molekularen Eigenschaften der Partikel, teilten das Material in kleine Teile und steckten diese Sedimente in Netze mit einer so kleinen Porendichte, dass Bakterien und Archaeen hinein- und hinausschwimmen können, die organischen Partikel aber im Inneren bleiben. Diese Säckchen wurden in ein Rohr mit Löchern gesteckt, so dass das Meerwasser hinein- und herausfließen kann. Dieses Rohr wiederum war mit einer der Sedimentfallen verbunden, die in sauerstoffreichem Wasser in ca. 1300 m Tiefe hängen.

Jedes Mal, wenn wir die Fallen warten, sammeln wir einen Teil der Probenbeutel ein und analysieren sie auf ihre Partikelzusammensetzung und die molekularen Eigenschaften der Partikel. Bislang haben wir das Material im November 2018 ausgesetzt und im August 2020 und November 2021 und vor zwei Tagen wieder eingesammelt. Die Tüten, die wir jetzt gesammelt haben, waren also fünf Jahre lang sauerstoffreichem Wassers in einen natürlichen Umgebung ausgesetzt.

Heute Nachmittag, genau zur Zeit der Kaffeepause, wurden wir zum zweiten Mal auf dieser Reise von einer großen Gruppe von Delfinen besucht, die eine Weile in der vorderen Welle des Schiffes spielten. Wie schön der Ozean doch ist.

Mittwoch 22.03.2023; "Der weite Ozean"

Nördlich der Kanarischen Inseln 30°37.278’ N, 16°30.228’ W.

Wieder überqueren wir eine Zeitgrenze, so dass wir erneut mit einer Stunde weniger Schlaf auskommen müssen. Wir befinden uns nun in der gleichen Zeitzone wie Bremen und Malaga, unserem Zielhafen. Leider müssen wir auf dieser Reise die Dauer der Nacht nochmals verkürzen, da in Deutschland an diesem Wochenende die Sommerzeit beginnt. Diese schrittweise Reduzierung der Schlafdauer um drei Stunden führt dazu, dass wir uns ziemlich gejetlagt fühlen. Verstärkt wird unser Gefühl des Schlafmangels durch die recht starken Bewegungen des Schiffes, das gegen die Wellen und den Passatwind ankämpft.

Nichtsdestotrotz haben wir den heutigen Tag genutzt, um unsere gesammelten Forschungsdaten zu ordnen, den Forschungsbericht zu schreiben und alle Daten und vorläufigen Ergebnisse auf den internen Server des Schiffes zu legen, damit wir alle die nötigen Hintergrunddaten für unsere weiteren Analysen zu Hause haben.

Die Zeitumstellung führte immerhin dazu, dass wir nun nach dem Abendessen die Schönheit des weiten Ozeans im Abendlicht genießen konnten.

Bewegung des Schiffes. Film: K. Zonneveld

Donnerstag 23.03.2023; "Spleißen"

Irgendwo auf dem Atlantik 33°28.152' N, 13°54.360' W.

Dieser Morgen begann mit einem fantastischen Sonnenaufgang über dem blauen Meer. Der Wind ist verschwunden und da die Gewässer, in denen wir segeln, kälter sind als zuvor, ist auch die tropische Feuchtigkeit verschwunden und wir konnten einen schönen, warmen Tag genießen.

Die Wellen sind sanft, aber sehr lang und hoch, so dass das Schiff eine sanfte, aber dennoch starke Bewegung hat. Unsere Kaffeetassen ihr "Eigenleben" haben, wenn wir sie auf einen Tisch ohne "Anti-Rutsch"-Belag stellen.

Heute Nachmittag ist das Sedimentfallen-Team Götz, Marco und Ramona in die Werkstatt des Schiffes verschwunden, um einige Teile der Fallen zu warten und zu reparieren. Dort lernten sie von der niederländischen Besatzung, wie man Drähte und Kabel spleißt. Dies ist eine alte Technik, die auf Schiffen immer noch angewandt wird, da gut gespleißte Kabel nicht mit Maschinen hergestellt werden können. Diese Technik wird benötigt, um stabile Schlaufen in Kabeln und Drähten herzustellen, die nicht brechen oder sich lösen, wenn Kraft auf das Kabel ausgeübt wird.

Die Besatzung der Pelagia gab Götz und Ramona Schnüre zum Üben, erklärte die Technik und gab Ratschläge, wenn Fehler gemacht wurden. Am Ende des Tages hatten sie nicht nur ein Handwerk erlernt, das schon seit Jahrhunderten auf Schiffen angewandt und weiterentwickelt wird, sondern auch ihre Kenntnisse der niederländischen Sprache spontan erweitert :-)

Freitag 24.03.2023; "Allerletzte CTD und Schildkröten"

Irgendwo auf dem Atlantik 34°38.921’ N, 12°30.053’ W.

Wieder ein schöner Tag mit blauem Himmel, keinem Wind und einer fast "seidigen" Meeresoberfläche, auf der wir uns sanft auf den großen Meereswellen bewegen.

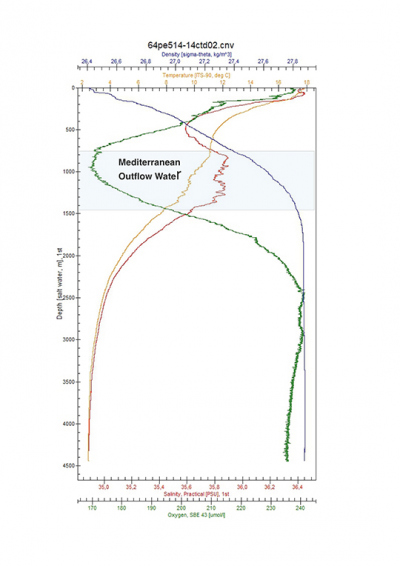

Durch das schöne Wetter kann das Schiff schneller fahren als an den Tagen zuvor, wo es gegen Wind und Wellen ankämpfen musste. Dadurch war es möglich, den Süd-Nord-Plankton-Transekt" um eine weitere CTD-Station zu erweitern. An dieser Position zeigte das CTD-Profil ein deutliches Signal von ausströmendem Mittelmeerwasser in mittlerer Tiefe. Dieses Wasser ist relativ warm, aber sehr salzhaltig, da es während seines Aufenthalts im Mittelmeer viel Wasser verdunstet hat.

Die Dichte ist so, dass es schwerer ist als das Oberflächenwasser, aber weniger schwer als das tiefere Atlantikwasser. Das Ergebnis ist, dass es beim Verlassen des Mittelmeers an der Straße von Gibraltar unter das Atlantische Oberflächenwasser abtaucht, aber auf dem Atlantischen Zwischen- und Tiefenwasser schwimmt". Im CTD-Profil ist es als Zwischenwasser mit höheren Salzgehaltskonzentrationen erkennbar.

Am Abend durchquerten wir ein Gebiet, in dem viele Meeresschildkröten lebten. Sie steckten ihre Köpfe aus dem Wasser, um einen Blick auf die Pelagia zu werfen. Wieder ein fantastisches Erlebnis, bei dem wir die Schönheit des Ozeans und das Leben darin genießen durften.

Samstag 25.03.2023; "Pelagia auf dem weiten Atlantik"

Auf der Durchreise nach Malaga.

Heute haben wir alle Forschungsaktivitäten abgeschlossen und unsere Ausrüstung in die Kisten und Container gepackt, um uns auf das Einlaufen in den Hafen von Malaga am frühen Montagmorgen vorzubereiten. Morgen werden wir die Meerenge von Gibraltar passieren. Wir bemerken, dass wir in Richtung der "bewohnten" Welt segeln, da mehr Schiffe vorbeifahren als in den Tagen zuvor, als wir das Gefühl hatten, völlig allein auf dem weiten blauen Ozean zu sein.

Sonntag, 26.03.2023; "Straße von Gibraltar"

Straße von Gibraltar 34°38.921'N. 12°30.053'W.

Wieder hatten wir großes Glück mit dem Wetter, und nach einem "sehr frühen" Frühstück (auch für uns begann die Sommerzeit) wurde langsam ein Horizont in der noch sehr dunklen Meeresumgebung sichtbar, der den Beginn eines weiteren fantastischen Sonnenaufgangs ankündigte.

Bei der Annäherung an die Straße von Gibraltar tauchten immer mehr andere Schiffe auf, vor und nach uns. Am späten Vormittag sahen wir die Berge von Marokko am Horizont auftauchen, und bald war auch die spanische Seite sichtbar.

Bei der Einfahrt in die Straße von Gibraltar hatten wir großes, großes Glück.

Zuerst beschloss eine Gruppe von Orcas, neben dem Schiff zu jagen. Nicht viel später, nach dem Abendessen, als wir alle vorne am Schiff die Abendsonne auf den spektakulären Felsen von Gibraltar und dem nördlichen Teil Afrikas genossen, gesellte sich eine Gruppe großer Delfine für eine Weile zu uns. In der Gruppe der Delfine befand sich eine Mutter mit Kind, die synchron mit ihrer Mutter schwamm. Ihre Sprünge aus dem Wasser in der tief stehenden Abendsonne waren spektakulär, und wir alle (sowohl die Wissenschaftler:innen als auch die Schiffsbesatzung) genossen die Szene auf der Vorderseite des Schiffes....... Und als wäre das nicht genug....., wurde kurz darauf eine Wasserfahne vor dem Schiff gesichtet: Ein Pottwal, der beschloss, an die Seite des Schiffes zu schwimmen, damit alle sehen konnten, wie er/sie wieder in die Tiefe tauchte.

Dies war der spektakulärste Abschied, den der Atlantik uns geben konnte. Ein perfekter Abschluss für unseren letzten Tag auf See

Dienstag, 28.3.2023; "Auf Wiedersehen und vielen Dank an die Pelagia und ihre fantastische Crew"

Malaga.

Wir sind gestern im Hafen angekommen und es ist nun an der Zeit, uns vom Schiff zu verabschieden, das in den vergangenen drei Wochen unser Zuhause war. Wir haben unsere Ausrüstung sicher für den Transport nach Texel in den Niederlanden verpackt, wo wir sie bei der Ankunft des Schiffes im nächsten Monat abholen werden. Wir haben unsere Kabinen gereinigt und sind durch das Schiff gegangen, um uns bei Fahrtleiter Jan-Berend Stuut und allen Besatzungsmitgliedern für ihre fantastische Unterstützung, das gute Essen und die angenehme Atmosphäre zu bedanken, die das Leben und die Arbeit an Bord zu einem Erfolg gemacht haben.

Danke auch an Sie, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie uns gefolgt sind,

Viele Grüße aus einem sonnigen Malaga.