- Startseite

- Entdecken

- Expeditions-Logbücher

- Logbuch IODP Exp 378

Logbuch IODP Exp 378

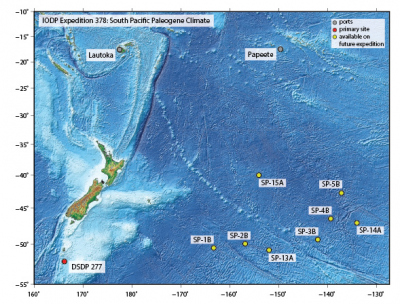

Warum sind vor 56 Millionen Jahren die Temperaturen auf der Erde sprunghaft angestiegen? Eine Expedition im Rahmen des internationalen Bohrprogramms IODP ist jetzt in den Südpazifik aufgebrochen, um genau diesem Klimaereignis auf den Grund zu gehen. Ziel der Fahrt, geleitet von Dr. Ursula Röhl vom MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen und Prof. Debbie Thomas von der Texas A&M University (USA), ist es, eine möglichst zusammenhängende Aufzeichnung der Klimageschichte zu erhalten.

Dafür kehrt das Team an eine Bohrlokation zurück, an der zuletzt 1973 ein Kern erbohrt wurde. Zwar nur stichprobenartig, aber die Daten waren ausreichend, um eine der ersten Temperaturkurven zu berechnen. Diese Kurve zeigt zum ersten Mal das Auf und Ab des Klimas. An ebendieser Stelle soll nun - mit neuer Technik und vollständiger in der Sedimentabfolge - ein neuer Kern gewonnen werden.

Von der Fahrt berichten Fahrtleiterin Ursula Röhl und Swaantje Brzelinski.

6. Februar: Good-bye - see you again!

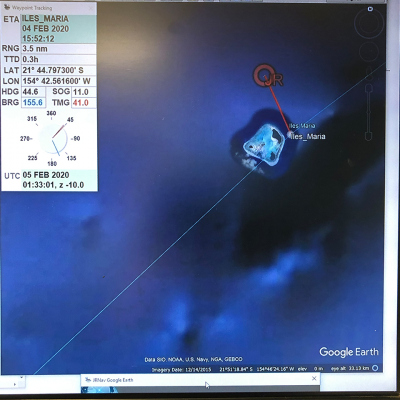

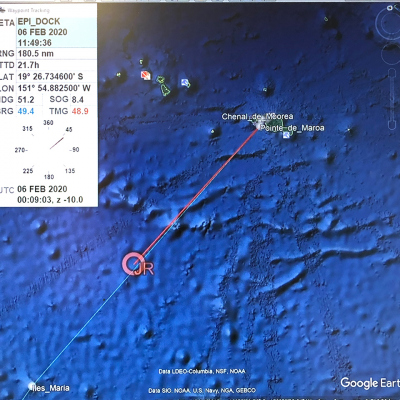

Tatsächlich haben wir am Dienstag gegen Mittag das Atoll Îles Maria mit den vier Inseln im Vorbeifahren gesehen. Eine interessante Abwechslung im Arbeitsablauf gegen Ende der Expedition, wo das Fertigstellen der Berichtstexte, -tabellen und -Abbildungen sowie Datensicherung (!) in den Vordergrund gerückt ist. Gestern war schon das letzte der Meetings zur Diskussion und Planung von gemeinsamen Forschungsprojekten.

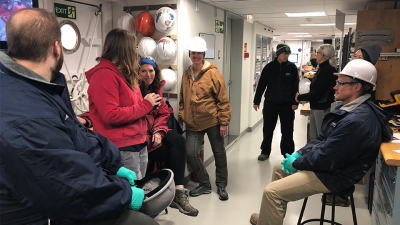

Nun geht es auch ans Aufräumen und Packen in den Kabinen, dabei tauchten bisher vergessene Schokoladenvorräte auf und wurden allerorten gerne angenommen. Viele Teilnehmer versuchen in den letzten Expeditionstagen den Schlafrhythmus des Schichtbetriebes entweder an die Zeitzone zuhause oder an Tahiti-Zeit anzupassen. Dadurch wird es jetzt ab und an dann doch etwas voll in der Messe an Bord der JR.

Roy und Bubba, die sich mehr als 40 Jahre kennen und an mehr als ein Dutzend Bohr-Expeditionen gemeinsam teilgenommen haben, haben in den Konferenzraum eingeladen um über Leben und Arbeiten an Bord der Glomar Challenger, dem Bohrschiff während des Deep Sea Drilling Projects (DSDP, von 1968 bis Anfang der achtziger Jahre) zu berichten. Alle haben gebannt den Schilderungen und Anekdoten zugehört. Bohrtechnik, genereller Ablauf und die Datenerhebung war in der vordigitalen Ära doch erheblich anders, was sich viele der jüngeren Teilnehmer kaum mehr vorstellen können.

Wir haben heute Tahiti erreicht. Die Außentemperaturen sind sehr warm, es ist ziemlich windig und zurzeit ist es relativ wechselhaft mit regelmäßigen Schauern.

Gestern abend gab es nochmal eine Session der Musikertruppe in der Bibliothek im untersten Deck. Spannend wurde es, als Land in Sicht kam und wir dann das Pilotenboot trafen und in den Hafen von Papeete eingelaufen sind. Darauf folgte die Prozedur mit Zoll und Immigration an Bord, im Laufe des späten Nachmittags haben die meisten die JR verlassen und sind in ein Hotel übergesiedelt.

Typisch sind gemischte Gefühle, einerseits waren wir sehr erfolgreich und haben es geschafft und bald geht es nach Hause, aber zunächst kommt der Abschied vom Meer, der JR und den Teilnehmern. In den nächsten Tagen werden wir alle nach und nach unsere Heimreisen antreten. Es war eine spannende und interessante Zeit und nicht nur das Kühllager an Bord ist gut mit Sedimentkernen und Probenmaterial gefüllt, auch unsere Köpfe sind voller neuer Ideen für die nun folgenden, mehrere Jahre dauernden Auswertephase. Sofern gesehen fängt es mit dem Abschluss der Bohrphase erst richtig an. Während der Expedition sind viele neue Kollaborationen entstanden und Freundschaften wurden geschlossen.

Ein Lichtstrahl erscheint bereits jetzt am Horizont: das Wissenschaftlerteam wird sich im Laufe des Sommers im texanischen Kernlager treffen um - nachdem die Kerne dort eingetroffen sind und zunächst weitere Messungen durchgeführt werden – dann zentimetergenau die Proben für die verschiedenen Detailuntersuchungen in den Speziallaboren der einzelnen Teilnehmer zu nehmen. Ein Teil des Teams wird sich auch schon vorab treffen um den Expeditionsbericht (Proceedings of the IODP) erneut Korrektur zu lesen nachdem dieser komplett ist und von der Publikationsgruppe in College Station gesetzt wurde. In ungefähr zwei Jahren werden wir uns zu einem größerem Ergebnismeeting treffen, bis dahin aber über gemeinsame Pläne zu Forschungsprojekten und Publikationen und auch über Tagungen und Konferenzen verbunden bleiben.

5. Februar: Ankunft und Résumé

Unsere Expedition stand zunächst unter keinem guten Stern: Erst führten defekte Schiffspropeller 2018 dazu, dass die Expedition um ein Jahr und zwei Monate verschoben wurde. Dann traf pünktlich zu Weihnachten 2019 die nächste Hiobsbotschaft ein, dass der Bohrturm nicht in Wassertiefen über 2.000 Meter bohren könne. Ganz klar schien da irgendwie der Wurm drinzustecken. Und trotz der anfänglichen Schwierigkeiten haben wir die Expedition erfolgreich zu Ende geführt und sind gestern gegen Mittag in Papeete, Tahiti, im Hafen eingelaufen.

Auf einmal sind 34 Tage auf See vergangen – viel schneller, als ich es mir je ausgemalt hätte. Generell sind wir an einem unserer letzten Tage in der Stimmung darauf zurückzuschauen, wie wir uns die Ausfahrt vor der Anreise vorgestellt haben – und wie es nur wirklich war. Diese Frage haben sich viele von uns Wissenschaftlern gestellt.

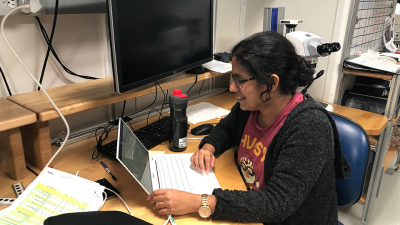

Ich persönlich bin mit dem International Ocean Discovery Program (IODP) zum ersten Mal 2016 in Berührung gekommen, als ich auf einer Konferenz einen Vortrag mit Fotos zu einer Ausfahrt mit der JOIDES Resolution (JR) gesehen habe. Als ich dann 2017 meine Promotion in Heidelberg begann, und selbst an Sedimentproben einer IODP Expedition (Exp. 342) anfing zu arbeiten, war ich auf einmal selber Teil dieses beeindruckenden Programms, dass die faszinierende Geschichte der Erde, wie sie in den Sedimenten der Meere und Gesteinen aufgezeichnet ist, erforscht. Und als dann Anfang 2018 die Zusage auf meine Bewerbung, an Expedition 378 teilzunehmen eintraf, war ich schier aus dem Häuschen.

Ich war stolz wie Oskar, aus einem Topf von vielen Bewerbern*innen ausgewählt worden zu sein. Ich dachte an die vielen Forschern*innen, die schon auf diesem Forschungsschiff mitgefahren sind und deren beeindruckende Veröffentlichungen ich immer wieder bei meinen Literaturrecherchen hervorgeholt hatte. Die Vorfreude stieg stetig, jedoch machten sich gleichzeitig aber auch Aufregung und Ehrfurcht in Angesicht der bevorstehenden Expedition breit. Was würden wohl 12-Stunden-Schichten – an sieben Tagen der Woche, Kabinen ohne Fenster, Sturm und Wellengang im Südpazifik, ein Haufen neuer Leute, die mir erstmal fremd sein werden, mit sich bringen?

So fragte ich einige meiner Kollegen*innen, wie sie sich die Ausfahrt im Vorhinein ausgemalt haben: „Nach den Debakeln mit der Zeitplanung unserer Expedition bin ich ganz ehrlich gesagt, ganz ohne Erwartungen hergekommen“, erzählen mir sowohl Hojun (Südkorea) als auch Blanca (Spanien). Heather (USA) teilt mir mit, dass sie von ihrem Doktorvater viele Informationen zum Leben an Bord der JR bekommen hat, weswegen sie recht gelassen auf die Expedition geschaut hat. Eleni (Deutschland) hingegen sagt mir, dass sie im Vorhinein viel Respekt vor den Schichten als auch der Menge an Arbeit hatte.

Und wie war es nun wirklich? Zusammengefasst: Viel besser als erwartet. Da sind sich alle einig. Heather schwärmt zum Beispiel vom guten Essen (aber nicht vom Kaffee, der ist verbesserungswürdig) und den bequemen Betten. Eleni und Blanca stimmen sich gegenseitig zu, dass das Leben und Arbeiten an Bord der JR super ist. Die Stimmung ist super freundlich und gelassen, die wissenschaftliche Crew harmoniert wunderbar mit den Labortechnikern*innen, was die Arbeit sehr angenehm macht. Hojun fügt hinzu, dass er inspiriert sei von der allgemeinen Atmosphäre unter den Wissenschaftler*innen, und dass wir alle von der gleichen Begeisterung für Tiefseesedimente getrieben sind. Auch sind sich alle einig, dass trotz der anstrengenden Schichten meistens noch ein wenig Zeit bleibt für Freizeit.

In einem Punkt sind sich alle einig: Das Ende der Expedition ist viel zu abrupt. Es fühlt sich an, als wären wir alle gerade mit den Arbeitsabläufen warmgelaufen und hätten uns an das Leben auf hoher See gewöhnt, da ist auch schon wieder alles vorbei. Doch für viele von uns bleibt die Hoffnung bestehen, dass wir es eines Tages mit voll funktionstüchtigem Bohrturm und schnurrenden Propellern an die verbliebenen Lokationen im Südpazifik schaffen werden, um Expedition 378 zu vervollständigen.

Text: Swaantje Brzelinski, Doktorandin am Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg.

Fotos: Ulla Röhl.

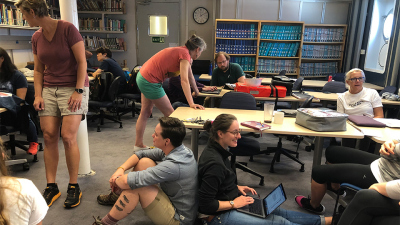

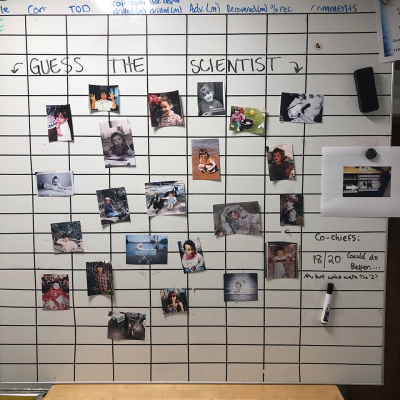

4. Februar: Teamgeist

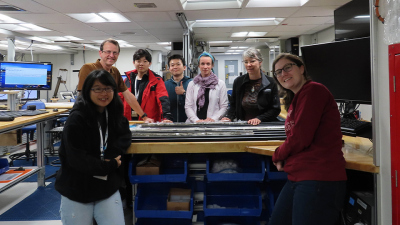

Forschungsbohrfahrten im Rahmen der Ozeanbohrprogramme gibt es inzwischen seit mehr als 50 Jahren. Ein wesentliches Merkmal sind internationale Wissenschaftler*innen-Teams mit Teilnehmer*innen aus allen (momentan) 23 Mitgliedsländern (siehe http://iodp.org/about-iodp/about-iodp und https://www.ecord.org/about-ecord/about-us/). Es sind von Doktorand*innen bis Professor*innen alle Statusgruppen sowie Generationen vertreten. Die Atmosphäre an Bord wird von einem über die Jahrzehnte legendär gewordenem IODP-Teamgeist getragen.

So auch während unserer Expedition 378. Durch die Arbeiten an den Bohrkernen und Proben in den letzten Wochen, den initialen Beschreibungen und Analysen an Bord nach IODP-Standards, wissen wir nicht nur wieviel Bohrkernmaterial gewonnen wurde, sondern schon einiges über Zusammensetzung und mögliche Alter. In den vergangenen Tagen haben alle Gruppen Vorträge vorbereitet und gehalten und Berichte geschrieben und im Austausch mit Debbie, Laurel und mir mehrfach überarbeitet. Diese Phase können und müssen wir aus Zeitgründen nun abschließen – gegen Ende der Woche werden wir im Endhafen dieser Expedition, in Papeete, Tahiti, einlaufen.

Besonders intensiv wird nun das weitere Vorgehen nach der Expedition diskutiert – dann geht es erst richtig los. Teilnehmer*innen planen nun die Forschung für die nächste Zeit. Dabei sind jetzt Absprachen zu gemeinsamen Projekten besonders wichtig.

Um Diskussionen anzuregen, haben Debbie und ich eine Reihe von Treffen zu Schwerpunktthemen vorgeschlagen. Dabei geht es um zu bearbeitende Zeitintervalle der Erdgeschichte wie zum Beispiel einem zentralen Leitgedanken Klimaentwicklung in der Erdneuzeit: Warmzeiten inklusive dem Wärmepuls vor 56 Millionen Jahren oder der mehrphasigen Abkühlung vor 34 Millionen Jahre. Themenfelder wie Alterseinstufungen der erbohrten Sedimentkern-Abfolge, Rekonstruktionen von Temperatur, Nährstoffen und Produktivität, geochemische Untersuchungen, Ermittlung von Mikrofossil-Vorkommen und -Vergesellschaftung und vieles mehr spielen eine wichtige Rolle. Gut, dass wir jetzt vor der Ankunft in Tahiti Ende der Woche dafür Gelegenheiten haben, während alle noch beieinander sind!

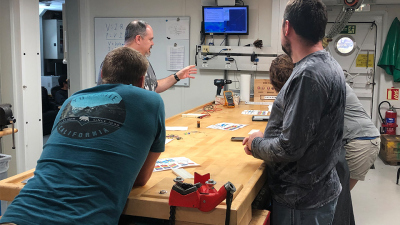

Überall an Bord wird saubergemacht und aufgeräumt oder es werden Wartungen durchgeführt. Clayton hat einen Elektronikkursus für Anfänger angeboten.

Wir freuen uns auf den wahrscheinlich letzten sogenannten Lava-Cake (ein Art Mini-Guggelhupf mit flüssiger Schokoladenfüllung, die durch geschicktes Anpieksen des Küchleins eindrucksvoll ausläuft), den es nur ab und an und sowieso nur sonntags gibt.

Gestern haben wir die Expeditionslogos ausgeschnitten und Tim hat sie auf unsere T-Shirts gebügelt.

Tim Fulton ist der Fotograf an Bord und hat weitere Gruppenbilder an Deck aufgenommen. Laurel hat uns verraten, dass wir morgen gegen Mittag vielleicht Landsicht haben werden: das sogenannte zur Zeit von Menschen unbewohnte Korallenatoll Îles Maria (oder Hull Island).

31. Januar: Täglich grüßt das Murmeltier

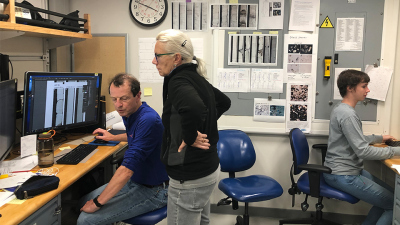

In den vergangenen Tagen haben je um die Mittagszeit, dem Tages-Schichtwechsel, Science Meetings stattgefunden. Diese waren angesetzt, um über Ergebnisse der einzelnen Labore zu berichten. In dem straffen Schichtplan sind die meisten Teilnehmer*innen bisher bei den Messungen und den Beschreibungen der Sedimentkerne und Wasserproben in ihren Arbeitsbereichen voll eingebunden. Intensiverer Informationsaustausch zwischen den Gruppen und eine erste Synthese kommen nun wie gerufen. Während des mehrtägigen Transits können wir diese Zeit auch erübrigen.

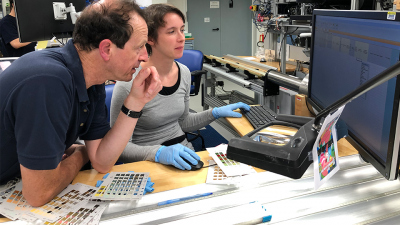

Die Kernbeschreiber*innen waren ja schon dran und hatten ihre Beobachtungen, Messungen und daraus resultierende Einteilungen vorgestellt. Die gesamte Sedimentkernabfolge kann aufgrund der visuellen Beschreibung der Bohrkerne, mineralogischer Untersuchungen von Proben am Mikroskop und per Röntgenbeugung im Detail charakterisiert werden. In Kombination mit Farb- und chemischen Element-Analysen sowie weiteren sedimentphysikalischen Daten können verschiedene Einheiten unterschieden werden. Die Mikropaläontolog*innenen stellten ihre Befunde zu den verschiedenen Mikrofossilgruppen wie Nannofossilien, planktonische und benthische Foraminiferen und Radiolarien vor.

Aufgrund des Auftretens bzw. Verschwinden bestimmter Mikrofossilarten kann das Alter der Sedimente eingeschätzt werden (Biostratigraphie). Diese umfangreicheren Vorträge hatten vor dem Besuch des Schleppers Hinewai ja bereits begonnen und sind inzwischen fortgesetzt worden. Die Teams sedimentphysikalische Eigenschaften und Paläomagnetik haben inzwischen auch ihre Ergebnisse gezeigt, und die Geochemiker*innen stellten umfangreiche Analysedaten aus Porenwasser und Sedimentproben und erste Auswertungen vor. Abgerundet wurden die sich über drei Tagen verteilten Präsentationen durch den Vortrag zu Kernkorrelationen der einzelnen Bohrungen. Lebhafte Diskussionen sind im vollen Gange.

Parallel zu den Vorträgen und Science Meetings stellen momentan alle Laborteams ihre Entwürfe für die Site Reports für die Proceedings of the International Ocean Discovery Program, Volume 378, zusammen. In mehreren Iterationsschritten zwischen Debbie/Laurel/mir und den Wissenschaftler*innen werden wir diese in den nächsten Tagen editieren und vervollständigen. Bevor wir von Bord gehen, müssen sie auf jeden Fall fertig sein. Lindy sorgt mit ihren Ideen immer mal wieder für lustige Einlagen, und auch eine Runde Kartenspiel muss zwischendurch auch mal sein.

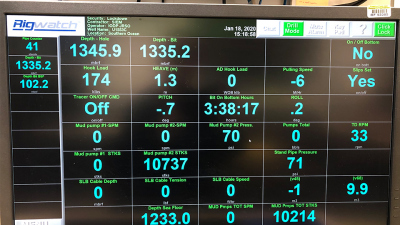

Was passiert eigentlich zurzeit mit dem und im Bohrturm? Teilweise sieht es bereits sehr aufgeräumt aus. Der Transit wird aber auch in diesem Bereich für Wartungsarbeiten genutzt, heute am sogenannten Top Drive (Oberantrieb), eine mechanische Vorrichtung, die dem Bohrstrang ein Drehmoment im Uhrzeigersinn zum Bohren eines Bohrlochs zuführt.

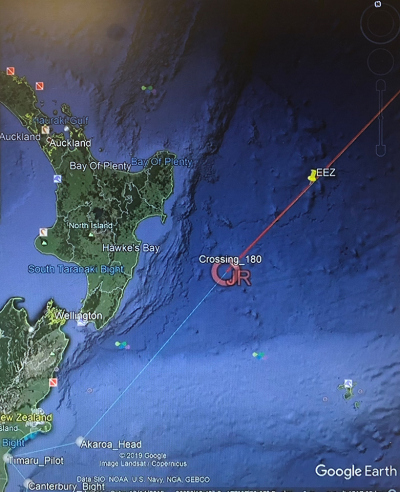

Gestern in den frühen Morgenstunden haben wir den 180° Längengrad in nordöstliche Richtung gekreuzt und sind damit nun in der westlichen Hemisphäre. An Bord gilt momentan noch Fidschi-Zeit, das heißt wir sind Bremen 12 Stunden voraus. Da wir aber zugleich die internationale Datumsgrenze überquert haben, müssen wir Datum und Uhrzeit an Bord anpassen, spätestens vor Landgang. Deshalb hat der Kapitän beschlossen, dass am heutigen Freitag, dem 31. Januar, auf 23:59 Uhr nicht 24:00 Uhr, sondern 00:00 Uhr am Freitag, der 31. Januar (ja, das ist richtig so!), folgt. Das heißt, wir erleben den Freitag in dieser Woche zweimal hintereinander. In der darauffolgenden Nacht soll die Uhr um 2 Uhr morgens (dann endlich 1. Februar) noch um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt werden. Damit werden wir dann in der Tahiti-Zeit angekommen sein. Dann sind es noch ungefähr fünf bis sechs Tage, bis wir in den Hafen von Papeete auf Tahiti einlaufen. Bis dahin – es gibt noch viel zu tun, zu diskutieren und zu planen für die Zeit danach, denn die eigentliche Forschung fängt nach der Expedition erst richtig an.

Ursula Röhl, 31.1.2020 = „1. Freitag“

30. Januar: Stippvisite

In den Laboren wird intensiv an den Bohrkernen und Proben gearbeitet und Präsentationen für ein größeres Ergebnistreffen vorbereitet. Am Montag war aufgrund der Wetter- und Windbedingungen ein sehr unruhiger Tag an Bord.

Als wir auf unserer Reise nach Nordosten in den Windschutz von Neuseeland kamen, wurde gegen Abend die See deutlich ruhiger. Wir haben eine Delfinschule am Bug der JR beobachten können.

Am nächsten Tag wurde es auch schon etwas wärmer, und um 6 Uhr sind wir von der Nachtschicht raus aufs Deck, um einen beeindruckenden Sonnenaufgang zu erleben. Nur wenige Stunden später tauchte eine Gruppe von Walen auf, Simon hat sie als Grindwale identifiziert.

Gegen Mittag fand dann ein längeres Treffen der Wissenschaftler*innen im Konferenzraum statt. Die Laborgruppen Kernbeschreibung und Paläontologie haben detaillierte Ergebnisse zum Sedimentinventar inklusive Zusammensetzung und Klassifizierung sowie zeitliche Einstufungen präsentiert. Das Meeting war im vollen Gange, als klar wurde, dass wir uns inzwischen der neuseeländischen Küste bei Timaru früher als eigentlich geplant genähert hatten.

Schlepperballett

Wir haben das Meeting dann erstmal unterbrochen und beschlossen, am nächsten Tag weiterzumachen. Denn ein besonderes Ereignis stand auf dem Plan: von einem aus dem Hafen von Timaru ausgelaufenem Boot sollten zusätzliche Dieselfilter aufgenommen werden.

Ein Schlepper (sehr viel größer als die bekannteren aus dem Hamburger Hafen) näherte sich der JOIDES Resolution, und die Lieferung wurde rasch per Kran an Bord genommen. Zum Abschied hat die Hinewai noch eine Schlepperballett-Einlage vorgeführt, und wir setzten unsere Fahrt Richtung Tahiti fort. Wie sich wenig später herausstellte, war auch neuseeländische Schokolade mit im Gepäck. Diese hatte Jake, unser Kapitän, für uns organisiert!

Drohnenvideo vom Schlepperballett. Foto: Phil Christie & International Ocean Discovery Program (IODP)

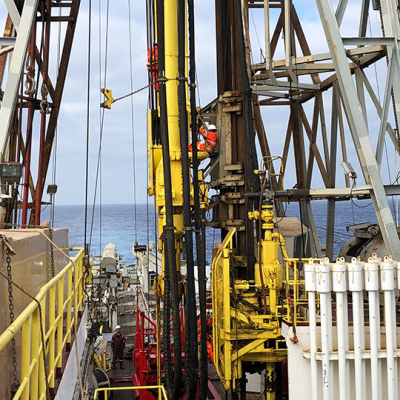

28. Januar: Das Bohren

Expedition 378 bohrt in den Ozeanboden um mehr über die Sedimente und die darin enthaltenen Informationen zu erfahren. Wie läuft das eigentlich im Einzelnen ab?

Der Ozeanboden befindet sich an unserer Bohrlokation in ungefähr 1.221 Meter Wassertiefe. Das Bohrloch und der daraus gewonnene Sedimentkern sind nur weniger als eine Handfläche breit. Ein Bohrkern ist ein aus dem Ozeanboden herausgestanzter jeweils etwa zehn Meter langer Zylinder, dabei wird das Sediment in einem Plastikrohr aufgenommen. Dieser Sedimentkern wird per Seilverfahren aus dem Bohrgestänge heraus an Deck gebracht – bis dann darauf die nächsten zehn Meter erbohrt werden und so weiter, bis die geplante Tiefe erreicht ist. Oder aus technischen Gründen nicht mehr weitergebohrt werden kann oder darf.

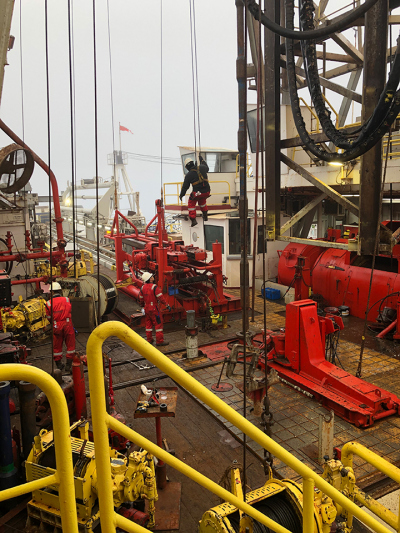

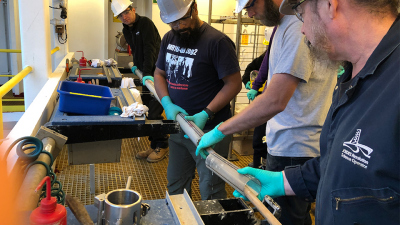

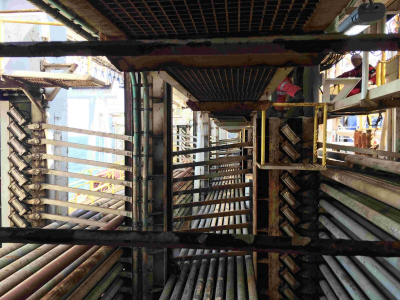

Teamarbeit auf der Bohrplattform.

Die JOIDES RESOLUTION kann verschiedene Sedimenttypen erbohren. Dabei hängt der verwendete Bohrkopf von der Festigkeit des Sediments ab. Der sogenannte Advanced Piston Corer (APC) findet bei unverfestigtem bis relativ weichem Sediment Anwendung.

Es gibt auch einen Half-Length Advanced Piston Corer (HLAPC), der eingesetzt werden kann, um kürzere Intervalle, die zum Beispiel zwischen harten Lagen liegen, zu erfassen, oder um den Wechsel zur nächsten, stärkeren Bohrmethode noch etwas heraus zu zögern.

Sobald das Sediment zu stark verfestigt ist und durch den APC- oder HLAPC-Schuh nicht mehr geschnitten werden kann – im Durchschnitt ist das bei etwa 200 Meter unter dem Ozeanboden der Fall – kommt das sogenannte Extended Core Barrel (XCB) zum Einsatz.

Diese Methode wird für Bohren in noch stärker verfestigtem Sediment oder anderem Gestein in noch größeren Tiefen von dem Rotationsverfahren (RCB) abgelöst. Mehr technische Details finden sich unter http://iodp.tamu.edu/tools/index.html.

Die Zeit rast dahin, und wir haben inzwischen – am Samstagvormittag – die fünfte und letzte Bohrung der Expedition erfolgreich an der ausgewählten Stelle in geplanten 238 Metern unter dem Meeresboden beendet.

Einige unserer anderen Bohrungen sind noch um einiges tiefer, darüber später mehr. Jedenfalls war gegen Mittag Ortszeit der gesamte Bohrstrang wieder an Bord, die Thruster (Ruderpropeller) sind um kurz vor 13 Uhr Ortszeit alle wieder hochgefahren worden.

Im Anschluss haben wir unsere 2.542 Seemeilen – das entspricht 4.708 Kilometer, in etwa Luftlinie von Bremen nach Nigeria – weiten Transit (für den wir circa zehn Tage brauchen werden) nach Papeete auf Tahiti begonnen. Wir machen zunächst einen kleineren Schlenker vor die Ostküste Neuseelands bei Timaru, um ein Ersatzteil an Bord zu nehmen. Die Arbeiten in den Laboren an dem gewonnenen Material (Sedimentkerne und Porenwasserproben) sind erstmal noch im vollen Gange. Mehr berichte ich dann beim nächsten Mal.

27. Januar: Die Menschen an Bord

Wer ist hier eigentlich so alles an Bord? Wer sind die Personen, die den Schiffsbetrieb, das Bohren, die Labore und die Servicebereiche 24 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche stemmen? Ich kann verraten, das insgesamt immerhin 118 Menschen an Bord sind.

Der Kapitän trägt die Verantwortung für das Schiff und die Navigation. Drei Offiziere, der Schiffsarzt, Funker und Kranführer und insgesamt weitere 19 Crewmitglieder inklusive Matrosen stellen mit ihm die Schiffscrew.

Die 24-köpfige Bohrmannschaft aus Drillern, Toolpushern, Elektriker, Ingenieuren, Schweißer und sogenannte Oiler sichern den Bohrbetrieb. Ihr Wirken auf der Bohrplattform und im Bohrturm ist immer wieder faszinierend - es ist harte Arbeit!

Fünfzehn Personen sind für Catering und Kabinen zuständig. Angeleitet von Campboss Chris sorgen drei Köche, ein Bäcker, sechs Stewards und vier Stewardessen für den reibungslosen Service in Küche und in Messe, und sie reinigen die Kabinen.

Das wissenschaftliche Leitungsteam der Expedition ist in weiblicher Hand und besteht aus Debbie und mir (die sogenannten Co-chiefs), Laurel (Projektmanagerin) und Lisa (Labormanagerin).

Unter den 30 Teilnehmer*innen sind mehr als zwei Drittel (also 21) Wissenschaftlerinnen – ein Novum und Rekord in der über fünfzigjährigen Geschichte der Ozeanbohrprogramme! Ich erinnere mich noch gut, dass bei meinen ersten Expeditionen nur sehr wenige Wissenschaftlerinnen (an weniger als einer Hand abzuzählen) an Bord waren. Zum Wissenschaftsteam gehören auch unsere drei Outreach-Verantwortlichen Claire, Lindy und Yiming.

Neben uns Wissenschaftler*innen ist das 24-köpfige IODP-Techniker*innen-Team dabei. Zu ihm gehören der Operation Superintendent, die Labormanagerin und ihre zwei Assistent*innen, die Kuratorin, IT-Spezialisten und Programmierer, Ingenieure und Elektroniker sowie eine Publikationsbeauftragte dabei. Ohne dieses Team wären die Arbeiten auf dem Catwalk, in den Laboren und Büros nicht möglich.

Laserkitty zur Gravierung der Bohrkernsegmente in Aktion.

Alle an Bord arbeiten in zwölf-Stunden Schichten. Nach der Schicht – entweder von 6 bis 18 Uhr beziehungsweise von 18 bis 6 Uhr oder von 12 bis 24 Uhr beziehungsweise 0 Uhr bis 12 Uhr – und der Übergabe davor und danach bleibt wenig freie Zeit. Der Fitnessraum wird in der Regel besonders gut besucht, eher Vereinzelte finden sich spät noch im kleinen Kino auf dem untersten Deck ein. Während des Transits hatte sich eine kleine Musikgruppe gebildet, dafür ist momentan wegen des Schicht- und Bohrbetriebes aber keine Zeit.

24. Januar: Irgendwann wird alles Routine – oder etwa nicht?

Auf gar keinem Fall, es gibt jeden Tag viel Neues zu entdecken und sich möglichen erforderlichen Änderungen im Ablauf zu stellen. Wir haben inzwischen zahlreiche Bohrkerne an Bord (mehr Informationen dazu in den Tages- und Wochenberichten auf der IODP-Website), und es gibt in allen Arbeitsbereichen so viel zu tun!

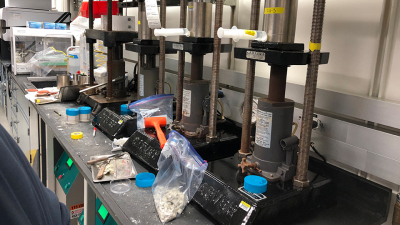

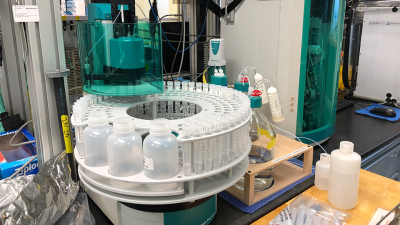

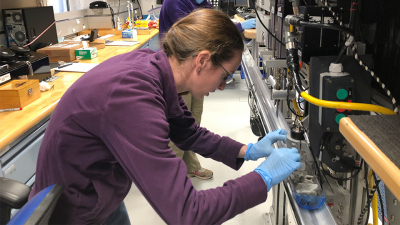

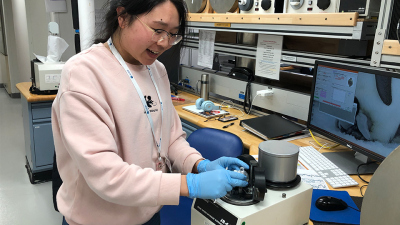

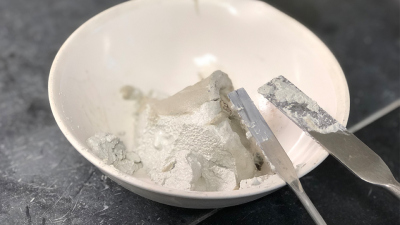

Die Geochemikerinnen sind eines der ersten Teams, die Proben direkt vom Catwalk in Empfang nehmen. Es wird eine sogenannte Headspace-Probe und eine 5-Zentimeter-Kernscheibe für geochemische Untersuchungen sowie Probenmaterial für mikrobiologische Studien aus ausgewählten Kernsektionen entnommen. Erst dann erst werden Bohrkernsegmente mit Kappen verschlossen. Im Geochemielabor werden dann die Bohrkernscheiben in große Pressen eingespannt und das Porenwasser herausgepresst. Diese Wasserproben enthalten wichtige Informationen über die Umweltbedingungen zur Zeit der Ablagerung der Sedimente. Nach dem Pressen bleibt von der ursprünglich 5-Zentimeter-Kernscheibe ein relativ dünner Presskuchen zurück, auch dieser wird sorgfältig archiviert und steht für weitere Untersuchungen zur Verfügung.

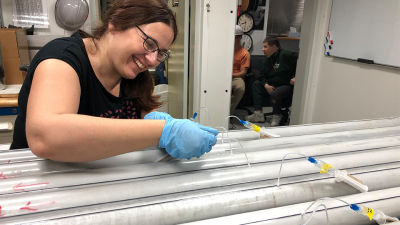

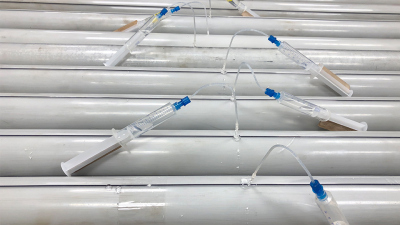

Allerdings werden durch das Abtrennen der Kernscheiben schon auf dem Catwalk diese Abschnitte eines Bohrkerns in einer frühen Phase dauerhaft entfernt, das heißt die nachfolgenden Messungen und Kernbeschreibungen weisen an dieser Stellen Lücken auf. Deshalb wird in Intervallen, in denen zum Beispiel besondere klimatische Ereignisse im Bohrkern dokumentiert sein könnten oder in der Nähe von geologischen Grenzen keine Kernscheibe für Porenwassergewinnung entnommen. Dann kommt eine alternative Methode in Frage, die ursprünglich in Bremen für die Anwendung in marinen Sedimenten angepasst wurde, sich im vergangenen Jahrzehnt aber auch generell in IODP etabliert hat: feine Röhrchen mit nur wenigen Millimetern Durchmesser, sogenannte Rhizone, werden an ausgewählten Stellen in den Bohrkern gesteckt und saugen unter Unterdruck, der mit Hilfe einer Spritze erzeugt wird, Wasser aus dem Sediment. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Es wird kein Kernabschnitt entfernt, und bei Bedarf können die Proben in höherer Auflösung, das heißt mehrere Proben nebeneinander genommen werden statt einer größeren Probe aus einem 5-Zentimeter Kernabschnitt, die damit über diesen Bereich mittelt.

Alle Porenwasserproben werden im Labor für eine ganze Reihe von Parametern analysiert und dafür sowie für weiterführende Analysen in den Heimatlaboren in Unterproben aufgeteilt. Aber nicht nur Porenwasser und später auch Sedimentproben werden untersucht, sondern ganz vorne an steht die sofortige Analyse der auf dem Catwalk entnommene Headspace-Probe auf ihren Gasgehalt und die Gaszusammensetzung. Bei zu hohen Werten – die in Beziehung zur Temperatur im Bohrloch ausgewertet werden – muss das Bohren dann unter Umständen aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden.

Zwischendurch wurde es dann nochmal besonders spannend: Die Bohrung erreichte eine Tiefe, in der möglicherweise der nächste Sedimentkern Zeugnisse des Wärmepulses von vor 56 Millionen Jahren, dem sogenannten Paläozän-Eozän Wärmemaximum (PETM), eines der wichtigsten Ziele der Expedition enthalten könnte! Nachdem der Kern an Bord und im Labor war, haben alle Teilnehmer*innen und darunter insbesondere die Paläontolog*innen erwartungsvoll die Kerne beschrieben und kleine Proben untersucht. Erste Ergebnisse zeigen, dass dieser Zeitabschnitt tatsächlich erbohrt wurde, weiterführende Analysen nach der Expedition werden die Details ans Tageslicht bringen.

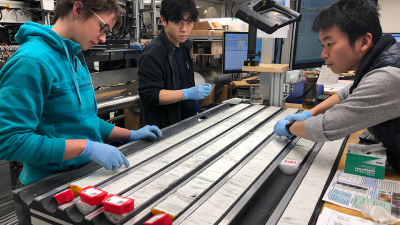

Teamwork: Zu Beginn eines jeden core flows wird der neue Bohrkern durch die Forschenden in das Haltegestell am Catwalk gelegt.

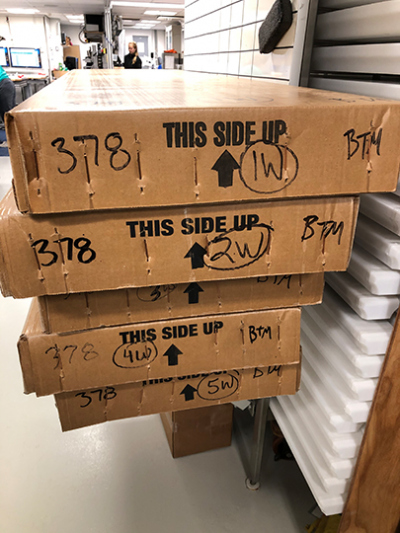

Mehrfach haben sich die Kernregale im Labor zwischenzeitlich gefüllt, und die Techniker haben bereits wiederholt Kernboxen gepackt und auf eines der unteren Decks in den Kühlraum gebracht.

Draußen ist es zurzeit eher norddeutsch grau, aber eben ging es wie ein Lauffeuer durch das Schiff: Es sind Bananen in der Messe (sogenannte „Galley“) gesichtet worden, die es schon mehr als eine Woche nicht mehr gab und alle dachten, die sind längst auf! Bis bald…

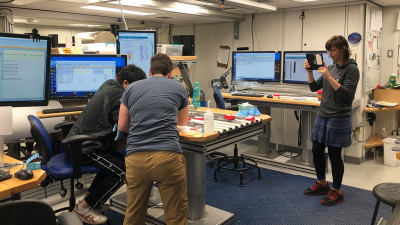

21. Januar: Schwimmendes Labor

Die Wissenschaftler*innen an Bord untersuchen das Kernmaterial ganz genau durch eine ganze Serie von Messungen. Unterstützt werden wir dabei durch die Techniker an Bord, die uns während des Transits bei den Tests und Übungsdurchgängen an den Instrumenten zur Seite gestanden und bei Problemen weiterhin immer ansprechbar sind. Ich hatte ja schon im Eintrag vom 16. Januar kurz erwähnt, dass zunächst die intakten Bohrkernsegmente gemessen werden.

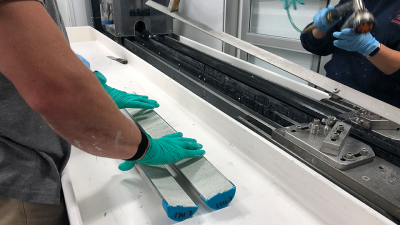

Sobald diese Analysen fertig sind, werden die Kernabschnitte der Länge nach aufgeschnitten oder gesägt, je nachdem wie hart bzw. weich das Sediment ist. Eine Hälfte wird als Arbeitshälfte, die andere als Archivhälfte definiert.

Damit immer dieselbe Hälfte innerhalb eines Bohrkerns zur Arbeitshälfte wird – aus dieser dürfen Proben genommen werden – wurde das Plastikrohr, in dem die Kerne beim Bohrvorgang aufgenommen werden, auf einer Seite mit einer Doppellinie und auf der gegenüberliegenden Seite mit einer einfachen Linie markiert. Die Archivhälfte bleibt erstmal intakt, das heißt es werden keine Proben entnommen. Aber es werden eine ganze Reihe von weiteren Untersuchungen von den verschiedenen Laborteams (siehe vorheriger Eintrag von Swaantje) gemacht. Die Fotos zeigen zum Beispiel, wie das Team Physikalische Eigenschaften der Nachtschicht die Schallwellengeschwindigkeiten durch eine Bohrkernhälfte ermittelt.

Um das visuelle Beschreiben der Kerne zu erleichtern und um ein Bild der Sedimentoberflächen aufzunehmen, werden die Oberflächen der Archivhälften vorsichtig gereinigt und geglättet. Dann sind sie gut vorbereitet, um hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, Korngröße, Farbe und anderen Merkmalen beschrieben zu werden.

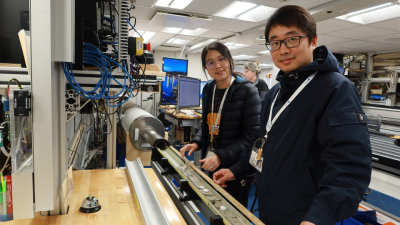

Unter dem Mikroskop werden kleine Proben von ausgewählten Stellen angeschaut und einzelne Komponenten (zum Beispiel Minerale, Schalen von Mikrofossilien) im Detail bestimmt und die Häufigkeiten beziehungsweise Mengen erfasst. An automatisierten Messbänken nehmen die Sedimentolog*innen dann ein Bild auf, messen die Farbwerte und Wendy und Wei als Paläomagnetiker*in magnetische Parameter.

Jetzt ist aber erstmal Lunch (5:00 Uhr morgens) für die Nachtschicht angesagt, wir eilen zwei Decks nach unten in die Messe, die sogenannte Galley. Wegen des Wochenendes erwarten uns nicht nur tolle Gerichte (Angebot reicht von Frühstück bis Abendbrot, irgendwer ist immer gerade erst aufgestanden oder hat alternativ die Schicht beendet), sondern auch aufwändig geschnitzte Dekorationen aus Gemüse und Obst. Mehr wie es in den Laboren weitergeht dann später.

20. Januar: Wissenschaft, die Wissen schafft!

Das 30-köpfige Team an Bord der JOIDES RESOLUTION besteht aus Forschenden und Wissenschaftskommunikatoren*innen und deckt über die Dauer der Expedition 378 eine Reichweite an Aufgaben ab, die insgesamt zum Erfolg dieser Expedition beiträgt. Aufgeteilt in sieben Teams, bereiten sich seit dem Aufbruch in den Südpazifik alle fleißig vor, wie in Blog #5 berichtet wurde. Heute werden die einzelnen Teams vorgestellt:

Team Education and Outreach

Team:

Lindy Newman, COSI (Center of Science and Industry), Columbus, Ohio, USA

Claire Concannon, Otago Museum, Dunedin, Neuseeland

Yiming Yu, Shanghai Natural History Museum, China

Das Team Öffentlichkeitsarbeit ist unsere Kommunikationszentrale an Bord. Sie stellen sicher, dass alle spannenden Ereignisse einfach und verständlich an die Öffentlichkeit gelangen. Sie kümmern sich um Soziale Medien wie Facebook, Instagram und Twitter sowie bloggen, um fortlaufend Neuigkeiten von Bord zu kommunizieren. Ziemlich spannend sind unter anderem Live-Videoschalten direkt vom Schiff zu Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt. Claire, Lindy und Yiming begleiten uns in unserem täglichen Geschehen: indem sie Artikel schreiben, Videos drehen und Podcasts in Zusammenarbeit mit uns Wissenschaftler*innen herstellen.

Team Sedimentologie/Kernbeschreibung

Team:

Erika Tanaka, University of Tokyo, Japan

Simon George, Macquarie University, Sydney, Australia

Hojun Lee, Kangwon National University, Südkorea

Kazutaka Yasukawa, University of Tokyo, Japan

Swaantje Brzelinski, Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Deutschland

Ingrid Hendy, University of Michigan, USA

Laura Heynes, Department of Marine and Coastal Sciences, Rutgers University, USA

Bei der Kernbeschreibung wird die Zusammensetzung und das Gefüge (Lithologie) des frisch erbohrten Kernmaterials dokumentiert. Dabei wird eine Kombination verschiedener Methoden angewendet. Die Sedimentkerne werden makroskopisch beschrieben. Dabei werden mit dem Auge erkennbare Parameter wie zum Beispiel Farbe, Strukturen und besondere Bestandteile wie etwa kleine Steinchen/Muscheln etc. erfasst.

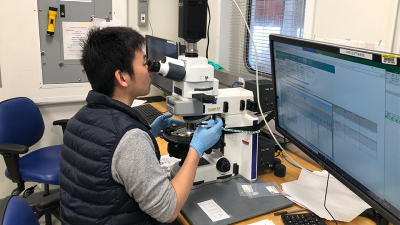

Bei der mikroskopischen Bestimmung bedarf es, wie der Name schon verrät, eines Mikroskops. Trägt man eine kleine Menge des Sediments auf einen Glasträger auf, lassen sich hochauflösend Fossilbestand, Mineralinventar und -gehalt und weitere kleine Bestandteile im Sediment erkennen. Außerdem werden von der Archivkernhälfte mit einem speziellen Scanner Bilder aufgenommen und mit einem weiteren die magnetische Sensitivität sowie die Reflektion des sichtbaren Lichts (Farbspektren) gemessen. Außerdem wird an ausgewählten Proben per Röntgen-Diffraktometrie der Mineralbestand ermittelt.

Team Physikalische Eigenschaften

Team:

Gabby Kitch, Northwestern University, USA

Alex Reis, University of Kentucky, USA

Heather Jones, Pennsylvania State University, USA

Elizabeth Sibert, Harvard University, USA

Das Team um Gabby, Alex, Elizabeth und Heather ist mit einer Vielzahl von zerstörungsfreien Messungen beschäftigt, die für die Charakterisierung von physikalischen Parametern des Sediments sehr wichtig sind. Magnetische Eigenschaften, Dichte und Porosität, Röntgenbilder, Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Schallwellen und thermische Leitfähigkeit des Sediments. Diese Daten werden später zusammen mit den Ergebnissen der Kernbeschreibung Aufschluss über die Sedimentzusammensetzung und das Sedimentgefüge geben.

Team Paläomagnetismus

Team:

Yang Zhang, Purdue University, USA

Wei Yuan, School of Ocean and Earth Science, Tongji University China

Die Wissenschaftler*innen im Paläomagnetik-Labor analysieren die magnetischen Eigenschaften der Bohrkerne mit einem Magnetometer. Diese Daten geben unter anderem Auskunft über das Erdmagnetfeld zum Zeitpunkt der Ablagerung der Sedimente. In der Erdgeschichte hat sich das Erdmagnetfeld mehrfach geändert – und die Zuordnung zum einem bekannten Wechselmuster ergibt eine zeitliche Einordnung, das nennt man deswegen auch Magnetostratigraphie. Die Lagen der Ozean- und Kontinental-Platten haben sich im Lauf der Erdgeschichte verändert, anhand von paläomagnetischen Daten kann man diese Plattenbewegungen nachzeichnen.

Team Mikropaläontologie/Biostratigraphie

Team:

Isabella Raffi, Universitá „G. d’Annunzio“ di Chieti-Pescara, Italien

Qiang Zhang, South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences (CAS), China

Christopher Hollis, GNS Science New Zealand

Bruna Borba Dias, Universidade Federal Fluminense Brazil

Sonal Khanolkar, Indian Institute of Technology Kanpur, Indien

Rosie Sheward, Goethe Universität Frankfurt, Deutschland

Flavia Boscolo Galazzo, Cardiff University, UK

Im Mikropaläontologie-Labor werden Mikrofossilien untersucht, genauer gesagt arbeiten hier Expert*innen, die sich mit Radiolarien, kalkigem Nannoplankton, sowie benthischen und planktischen Foraminiferen auskennen. Sie suchen im Sediment nach bestimmten Arten dieser Fossilien, sogenannte biostratigraphische Marker oder Indexfossilien, die ideal geeignet sind, um biostratigraphische Horizonte festzulegen. Dabei handelt es sich um feste Zeitintervalle, in denen bestimmte Indexfossilien gelebt haben, genauer gesagt der Zeitraum ihres ersten Auftretens und der Zeitpunkt ihres Aussterbens. Die Identifikation dieser Biohorizonte dient der zeitlichen Datierung der Sedimentkerne (Biostratigraphie).

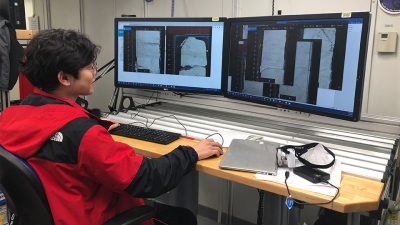

Team Stratigraphische Korrelation

Team:

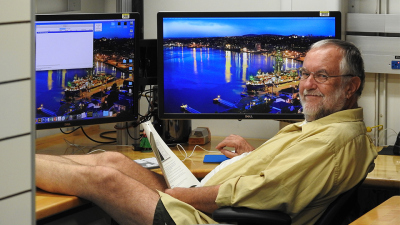

Roy Wilkens, Hawaii Institute of Geophysics and Planetology, USA

Dieser Experte muss den Umgang mit umfangreichen Datenmengen gewohnt sein und bearbeitet die Daten und Bilder, die in relativ guter Auflösung durch zerstörungsfreie Messungen relativ zügig gewonnen werden. Im Einzelnen werden dann Horizonte zwischen Parallelbohrungen korreliert und eine komplette Abfolge aus den besten Kernen benachbarter Bohrungen zusammengebastelt. Dieser sogenannte Splice wird uns als „Schnittmuster“ für die spätere Beprobung für unsere Forschungsprojekte in den Heimatlaboren dienen

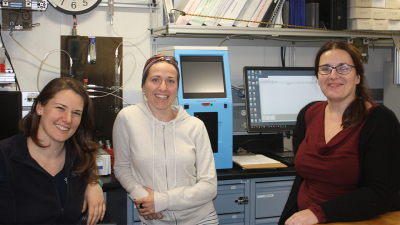

Team Anorganische/Organische Geochemie

Team:

Ann Dunlea, Woods Hole Oceanographic Institution, USA

Blanca Ausin, University of Salamanca, Spanien

Eleni Anagnostou, Geomar Kiel, Deutschland

Das Geochemie-Team analysiert als allererstes den Gasgehalt im Sediment. Sie sind deshalb die ersten, die das frisch erbohrte Sediment beproben dürfen, da sie den Methangasgehalt ermitteln. Diese Analyse ist wichtig, da somit verhindert wird, dass wohlmöglich in Methangas-haltige Sedimentschichten gebohrt würde, die sich möglicherweise entzünden könnten.

Die Geochemiker entnehmen dem Bohrkern dann eine Sedimentscheibe, die sie schnell ins Labor bringen und quasi ausquetschen. Sie erhalten so eine sogenannte Porenwasserprobe, die sie umgehend für verschiedene Parameter analysieren (wie z.B. pH-Gehalt), die sich sonst schnell zersetzen würden.. Daneben werden auch Probenteile für aufwändige Analysen in Heimatlaboren abgefüllt und gekühlt gelagert. All diese Analysen geben Aufschluss über Umweltbedingungen zum Zeitpunkt der Ablagerung des Sediments.

Text: Swaantje Brzelinski, Doktorandin am Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg

16. Januar: Kerne, Kerne und noch mehr Kerne!

Vorgestern kurz nach 21 Uhr Ortszeit war es dann soweit, der erste Bohrkern kam an Bord. Alle Teilnehmer*innen der Mittag bis Mitternacht-Schicht – Laurel hatte mich eine halbe Stunde vorher geweckt, damit ich diesen Moment nicht verpasse – waren begeistert, als zum ersten Mal die Durchsage „Core on deck“ durch das Schiff schallte.

Die Technikergruppe eilte hinaus auf den sogenannten Catwalk, ein etwas unterhalb der Bohrplattform liegender, den Laboren vorgeschalteter langer Durchgang, nahmen den ersten 9,6 Meter langen Bohrkern von der Bohr-Crew entgegen und legten diesen in die dafür vorgesehenen Halterungen.

Ein neuer Bohrkern kommt auf den Catwalk.

Dort wird der Bohrkern in 1,5 Meter-Segmente aufgeteilt, diese werden beschriftet und erste Proben für geochemische und mikrobiologische Untersuchungen gesichert . Die einzelnen Segmente werden dann an den Enden mit Kappen verschlossen – dabei kennzeichnen die blauen Kappen „oben“ und transparente Kappen „unten“, an den Enden, wo Proben entnommen wurden werden gelbe Kappen verwendet.

Aus dem Kernfänger am unteren Ende des Bohrstrangs wird eine größere Probe entnommen und den Mikropaläontolog*innen übergeben. Wir haben Expert*innen für verschiedene Mikrofossilgruppen an Bord, die im Labor das Material umgehend vorbereiten, um es an den Mikroskopen zu untersuchen und Altersinformationen zu ermitteln.

Im Labor werden die Bezeichnungen der Bohrkernabschnitte mit einem Laser eingraviert, das passiert mit der sogenannten Laser Kitty, und danach zunächst umfangreiche, zerstörungsfreie Messungen an den noch ungeöffneten Bohrkernen vorgenommen.

Wie es weitergeht, nachdem die Kerne geöffnet wurden, berichte ich, sobald es geht. Bisher kommt alle 40 Minuten ein weiterer 10 Meter-Bohrkern an Bord und es ist viel zu tun. Swaantje wird in ihrem nächsten Beitrag erstmal die verschiedenen Arbeitsgruppen und ihre Laborbereiche und Zuständigkeiten vorstellen.

15. Januar: Wir sind an der Bohrlokation!

So langsam wird es nochmal richtig spannend, um 7:00 Uhr Ortszeit sind es nur noch 42 Meilen bis zur Bohrlokation. In wenigen Stunden werden wir ankommen, nachdem wir in neun Tagen insgesamt 2.249 Seemeilen zurückgelegt haben – das entspricht in etwa der Luftlinie zwischen Bremen und dem Nordpol und noch ein bisschen, genauer 150 Kilometer, weiter.

Seit ein paar Tagen liegt der untere Teil der Bottom Hole Assembly (BHA) bereits auf dem Rig Floor, der Bohrplattform, bereit. Die BHA ist der untere Teil des Bohrstrangs, angefangen mit dem Bohrkopf und verschiedenen, je nach Einsatz dazu montierten Komponenten wie Stabilisatoren und anderen. Seit kurzem rumpelt es draußen auch mächtig, Bohrstangen werden bereits aus ihrem Lagerplatz geholt.

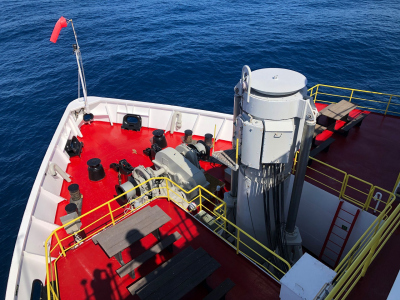

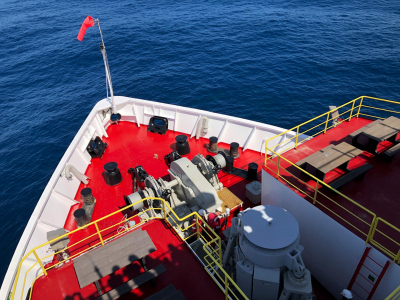

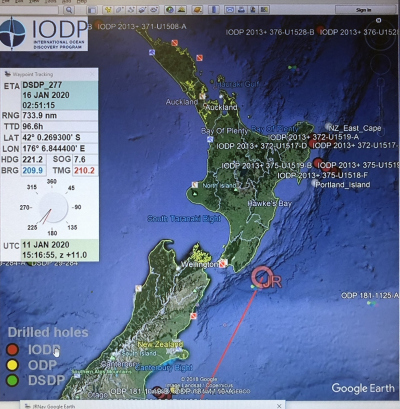

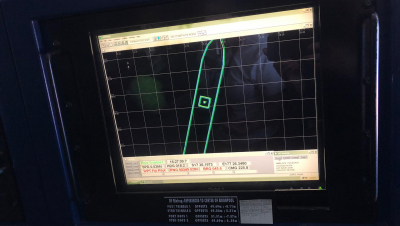

Als wir dann um 11:30 Uhr Ortszeit die Bohrlokation (ca. 52° 13,43‘ S / 166° 11,48‘ E) erreicht haben, werden zunächst die sogenannten Thruster heruntergefahren. Thruster sind Motoren, die das Schiff stabilisieren. Das Wissenschaftlerteam trifft sich auf dem Brückendeck, um das Geschehen zu beobachten.

Danach wird das Bohrgestänge aus den verschiedenen Segmenten zusammengesetzt unter Einsatz einer gewaltigen Apparatur, dem sog. Iron Rough Neck und abschnittsweise auf den Meeresboden in 1.225 Meter Wassertiefe herabgelassen und die genaue Länge ermittelt. Ebenso wird dann der oberste Teil des Bohrstrangs aufgesetzt. Dieser Vorgang kann weitere Stunden in Anspruch nehmen. Am besten ist, sich nun um 15 Uhr nach 17 Stunden auf den Beinen etwas auszuruhen, der erste Bohrkern wird schon gegen 22:00 Uhr erwartet.

Credit Drohnenvideo: Phil Christie & International Ocean Discovery Program (IODP); Aufgenommen wurde das Dronenvideo während des Auslaufens von Lautoka, Fidschi, am Anfang von Expedition 378.

13. Januar: Vorbei an Neuseeland

Bei 42°S / 176°E, ungefähr auf der Höhe zwischen der Nord- und Südinsel von Neuseeland, wird es gegen 4 Uhr Ortszeit langsam ungemütlicher, erste Anzeichen der sogenannten „Roaring Fourties“? Es sind die Auswirkungen der Winde durch die Cook-Straße, der Meerenge zwischen den beiden Hauptinseln von Neuseeland, die zu den stürmischsten Meeresstraßen der Welt zählt. Ich war kurz an Deck und man sieht wie die Wellen aus dem Westen seitlich auf uns zulaufen, das Rollen des Schiffs ist nicht gerade angenehm, der Geburtstagskuchen für Sonal wird auf den nächsten Tag verschoben, aber der Sonnenaufgang ist phänomenal. Nach ein paar Stunden später sind wir im Schutz der Südinsel, dennoch bleibt erstmal der Zugang zu den unteren Decks und zum Helideck abgesperrt.

Seit zwei Tagen sind wir relativ nah an Neuseeland, gestern gab es Landsicht. Das Wetter ist traumhaft, das Meer glatt wie ein Ententeich, eine Gruppe von Delfinen war in der Ferne auszumachen, und wir hatten an Deck das erste BBQ-Lunch dieser Expedition. Gut, dass die Chance an diesem Samstag genutzt wurde, der Sonntag war ja dann sehr turbulent.

Labore und Probenplanen

Nichtsdestotrotz wird in allen Laboren emsig gearbeitet, die Arbeitsabläufe geübt und weitere Testdurchläufe an den Instrumenten durchgeführt. Ohne die unendliche Geduld und umfangreiche und teilweise langjährige Erfahrung der Labortechniker*innen wäre das alles nicht so reibungslos! Die Teilnehmer*innen arbeiten an den Entwürfen der Methodenkapitel für die jeweiligen Arbeitsbereiche, die meisten sind inzwischen abgegeben worden, und Debbie, Laurel und ich sehen sie durch. Gegen Ende der Expedition werden diese nochmal überarbeitet und dabei genau geprüft, ob in allen Details auch so vorgegangen wurde wie jetzt vorgeschlagen.

Eine weitere wichtige Aufgabe in dieser Phase ist, den Plan für die an Bord zu nehmenden und zu analysierenden Proben erneut durchzugehen. Damit soll sichergestellt werden, dass Material entnommen wird um eine erweiterte Bohrkernbeschreibung nach IODP-Standards zu ermöglichen, aber gleichzeitig sowohl Probenhäufigkeit als auch Probenvolumen soweit es geht einzuschränken. Damit soll sichergestellt werden, dass so wenig wie mögliche Material an Bord entnommen wird. Proben für die Untersuchungen in den Heimatlaboren der Teilnehmer*innen werden dann im Sommer im texanischen Kernlager entnommen, dann hat man die an Bord gewonnenen Messdaten weiter ausgewertet und kann gezielt vorgehen.

Darüber hinaus sprechen wir auch mit jedem Teilnehmer*innen über seine/ihre geplanten Forschungsprojekte und den dazu benötigten Probentyp (Porenwasser (Foto Porenwasserpresse) und/oder Sediment) und die Probenmengen (Häufigkeit und Volumen). Dazu haben wir seit ein paar Tagen jeweils um die Mittagszeit herum Zeitfenster eingeplant - Debbie (Schicht 12:00-24:00h Ortszeit), Laurel (Schicht 6:00 bis 18:00h) und ich (Schicht 00:00 bis 12:00h) sind dann gleichzeitig auf.

Um zu vermeiden, in den vorbeiziehenden Sturm zu geraten, haben wir die Geschwindigkeit, verlangsamt, wir werden dennoch wie geplant am 15. Januar, nun aber gegen 12 Uhr Ortszeit an der Bohrlokation ankommen. Inzwischen werden immer mehr Sturmvögel gesichtet.

10. Januar: Transit – viel zu tun...

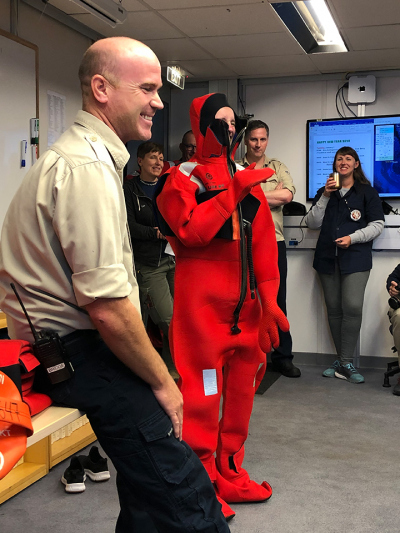

Unsere 2.249 Seemeilen weite Fahrt von Lautoka, Fidschi zur Bohrlokation südlich von Neuseeland dauert etwa neun Tage. Wie verbringen wir diese Zeit an Bord? Keine Sorge es ist so viel zu tun! Wir haben inzwischen an einer Rettungsbootübung teilgenommen und unsere Rettungsanzüge anprobiert.

In den Laboren wurden wir auf spezifische Sicherheitsaspekte der jeweiligen Arbeitsbereiche hingewiesen und haben über die ordnungsgemäße Archivierung der Bohrkerne viel erfahren. Außerdem wurde das gesamte Expeditionsteam mit dem generellen Arbeitsablauf (der sogenannte Core Flow aus mehreren Arbeitsschritten) in und zwischen allen Laboren vertraut gemacht.

Das Team ist für verschiedene Laborbereiche eingeteilt: Es gibt die Kernbeschreibungsgruppe, mehrere Geochemiker*innen, etliche Mikropaläontolog*innen für verschiedene Mikrofossilgruppen, Paläomagnetiker*innen, eine weitere Gruppe, die sich mit den physikalischen Eigenschaften oder der Bohrkernkorrelation beschäftigt. Darunter versteht man die parallelen Bohrungen an einer Lokation. Alle Laborgruppen arbeiten nun fieberhaft daran, sich mit den Messinstrumenten im Detail vertraut zu machen und die Eingabe der Analysen und Beschreibungen in die Datenbank zu testen. Wenn die ersten Bohrkerne an Bord kommen, sollte jeder wissen, was zu tun ist! Darüber hinaus stellt jede Laborgruppe Entwürfe für die Methodenkapitel des Expeditionsberichts zusammen. Diese enthalten Informationen, wie im Einzelnen vorgegangen wird, damit nachfolgende Expeditionsteilnehmer*innen jeden Arbeitsschritt nachvollziehen können.

Unser fröhliches Team Öffentlichkeitsarbeit, das aus Lindy (USA), Claire (Neuseeland) und Yiming (China) besteht, hat ihre Pläne für Aktionen inklusive soziale Medien, Videoschalten, Blogs und Podcasts an Bord sowie Projekte im Anschluss der Expedition in ihren jeweiligen Museen vorgestellt. Was für ein beindruckender Trommelwirbel!

Debbie und ich haben einen Vortrag für die Schiffscrew gehalten. Das Interesse war groß, es ist eine Gelegenheit, allen Beteiligten, die zum Gelingen der Expedition beitragen, zu danken.

Das Expeditionsteam hat eine Einführung mit Demonstrationen für das immer komplexere Feld der Bohrkernkorrelation bekommen: Bei mehreren Parallelbohrungen muss darauf geachtet werden, dass sich die Kerne überlappen, damit wir eine vollständige Abfolge aus verschiedenen Bohrungen definieren können.

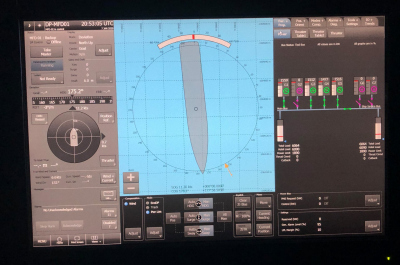

Ein Vortrag über Vorarbeiten an der geplanten Bohrlokation rundete diesen Tag ab. Beindruckend immer wieder auch die Tour vom Operations Superintendent von Brücke bis Maschinenraum. Staunenswert dabei auch das dynamische Positionierungssystem, das ermöglicht es, ein Schiff überhaupt relativ stabil über einem Bohrloch zu positionieren und zu bohren.

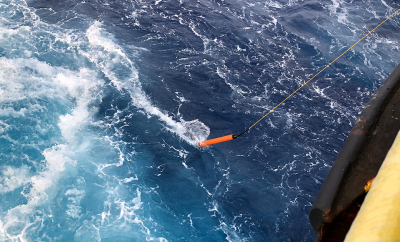

Als wir in internationalen Gewässern außerhalb jeglicher sogenannter Ausschließlicher Wirtschaftszonen waren, bestand die Möglichkeit ein Messinstrument, das die Intensität des geomagnetischen Feldes misst, hinter dem Schiff herzuziehen. Mit Hilfe dieser Daten kann der magnetische Charakter des Meeresbodens quasi während der Fahrt ermittelt werden. Debbie und ich konnten bei der Bergung und Reinigung des Instruments durch marine Techniker am Heck unter dem Hubschrauberdeck dabei sein. Das Instrument zeigt im vorderen Drittel Abdrücke, wahrscheinlich von einem Haibiss, und ist nun bis zum nächsten Einsatz in internationalen Gewässern auf unserem Weg am Ende der Expedition nach Tahiti eingelagert. Dieser Einsatz war dann auch eine guter Anlass, sich endlich auf dem darüberliegendem Hubschrauberdeck – zumal bei Sonnenuntergang – etwas die Beine zu vertreten.

Ursula Röhl

9.Januar: Die Welt der JOIDES RESOLUTION

Ein Schiff, 30 Wissenschaftler*innen aus zwölf Nationen mit einem gemeinsamen Ziel: Südpazifik! Am 6. Januar stechen wir mit der JOIDES Resolution („JR“) in See mit Kurs gen Süden. Aus tropischen Gefilden in Fiji machen wir uns auf die Reise zum Campbell Plateau, 176 Kilometer südlich der Auckland Island gelegen (52°S), wofür wir 35 Breitengrade durchqueren werden. Dafür sind neun Tage Transit-Zeit angesetzt worden. Doch diese Zeit wird nicht zum Kaffeetrinken und Sonnen genutzt.

Um uns auf die großen wissenschaftlichen Herausforderungen dieser Expedition in aller Sorgfalt und Gründlichkeit vorzubereiten, werden wir über die kommenden Tage geschult. Um in die „Welt der JOIDES Resolution“ einzutauchen, hören wir anfangs Vorträge, die uns mit den Dimensionen dieses schwimmenden Labors vertraut machen werden.

Die JR ist seit 1985 im Einsatz wissenschaftlicher Bohrfahrten auf den Meeren unseres Planeten unterwegs. Auf 143 Meter Schiffslänge und sieben Decks verteilen sich Lagerräume, Maschinenraum, Labore, Brücke, Aufenthalts- und Computerraum, ein Kino, Kabinen, Kombüse, ein kleines „Krankenhaus“, Bibliothek und das wohl auffälligste Merkmal: Der 61.5 Meter hohe Bohrturm. Um uns in diesem Labyrinth zurechtzufinden, führt uns die Crew durch das Schiff. Dabei bekommen wir Tipps, wie wir unser Leben auf der JR am besten gestalten, sodass es angenehme vier Wochen auf See werden. Fragen wie „Wann gibt es Essen?“, „Wie trenne ich meinen Müll an Bord?“, „Wen rufe wir an, wenn die Toilette verstopft ist?“, „Wie und wo kann ich Emails abrufen, und wie halte ich Kontakt mit der Außenwelt, während wir an Bord sind?“ werden beantwortet. Für Außenstehende mögen diese Fragen banal wirken, an Bord sind sie essentiell. Noch dazu ist es für viele der Wissenschaftler*innen die erste Expeditionsfahrt auf der JR und daher eine völlig neue Welt.

Auf dem Schulungsplan steht auch das Thema Sicherheit. An Bord der JR gilt das Motto „Safety First“! Der Kapitän und der erste Offizier eröffnen, dass es wöchentlich Sicherheitstrainings gibt, in denen Feueralarm und Notfälle simuliert werden. Wir lernen, wie wir uns im Fall eines Notfalls kleiden, wo sich Schwimmwesten und Überlebensanzüge, Notausgänge und Notfallsammelplätze befinden. Und dann klingelt direkt am Dienstag, 7. Januar, der Alarm. Alle Wissenschaftler*innen müssen sich am richtigen Rettungsboot einfinden – mit Helm, Sicherheitsbrille und geschlossenen Schuhen ausgestattet. Dabei dürfen wir uns auch mal in die Rettungsboote von innen ansehen (nichts für Klaustrophobiker*innen).

Die JR als „schwimmendes Labor“ zu bezeichnen, rührt nicht von irgendwo her: An Bord befinden sich um die acht verschiedenen Labore, in denen unter anderem eine Menge Chemikalien gelagert werden und beeindruckende wissenschaftliche Gerätschaften stehen. Da darf natürlich eine Aufklärung über das Risiko bei der Arbeit mit Chemikalien und Sicherheitsrisiken in Punkto Strahlung nicht fehlen.

Dann nimmt uns Drilling Operation Superintendent Kevin Grigar auf eine Tour mit, die uns an die Orte und Anlagen auf dem Schiff führt, die diese Ausfahrt und unsere Forschung überhaupt ermöglichen. Erster Stopp ist die Brücke: Wir erhalten Einblick in die faszinierende Welt des Kapitäns und seiner Unteroffiziere. Sie steuern die JR Tag und Nacht in Richtung Süden zum Campbell Plateau südlich von Neuseeland. Nicht nur die Anzahl an Radaren, Steuerelementen und weiteren bunt-leuchtenden Knöpfen beeindruckt, sondern auch die spektakuläre Aussicht.

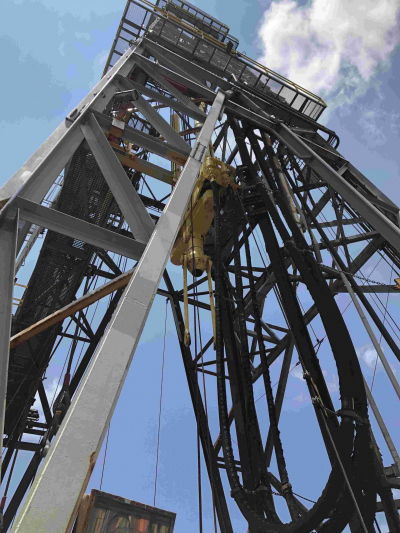

Von der Brücke machen wir uns auf in Richtung Heck. Wir machen Halt am ersten von zwei Lagerplätzen der Bohrstangen und Kevin erklärt, wie diese in Richtung Bohrturm über eine Rampe heraufgezogen werden. Anschließend kommen wir am magischen Ort dieses Schiffes an: dem Bohrturm. Zwar dürfen wir nicht auf den Turm heraufsteigen - dafür sind die Mechaniker an Bord speziell trainiert und tragen Sicherheitsequipment, um Stürze zu vermeiden. Aber unten drunter zu stehen und in den 61.5 Meter (zum Vergleich: das ist eine Höhe von etwa acht Einfamilienhäusern) hohen Bohrturm hinaufzuschauen, ist genauso spektakulär.

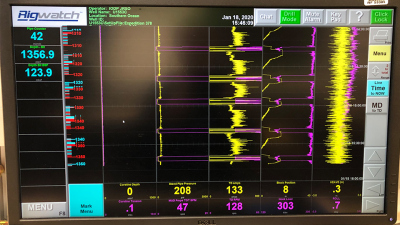

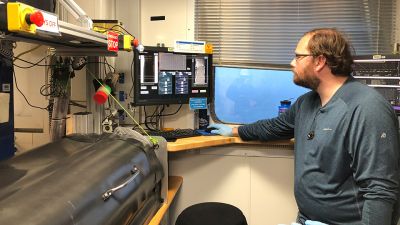

Kevin zeigt uns die Kabine, von der aus die Gerätschaften des Bohrturms aus gesteuert und kontrolliert werden, unter anderem die Last, die der Bohrturm aushält. Ein wenig erinnert diese Kabine an die eines Kranführers, nur viel größer und spektakulärer. Anschließend bewegen wir uns ein Stockwerk tiefer, mit Blick auf ein Labyrinth aus unzähligen Bohrstangen: Hier lagern weitere sage und schlage 8.000 Meter Bohrgestänge.

Weiter geht es zu Bubba Attryde (Core Tech/Toolpusher) und Mark Robinson (Offshore Installation Manager), die uns die verschiedenen Bohrtechniken und die dafür nötigen Bohrköpfe vorführen. Auf den ersten Blick erscheinen diese wie unfassbar massive, metallene Monsterköpfe, mit lustigen Knöpfen auf den Rotoren. (Foto). Doch diesen um die 35.000 US-Dollar teuren Bohrköpfen verdanken wir im Endeffekt unzählig erfolgreich erbohrte Kerne des internationalen Ozeanbohrprogramms (IODP). Essentiell dabei ist natürlich die langjährige Erfahrung und Expertise der Driller!

Unsere Tour endet im Maschinenraum. Brummende und ratternde Geräusche vibrieren in unseren Ohren, etwas abgemildert durch vorher zur Verfügung gestellten Hörschutz. Hier wird uns noch einmal die Dimension der JR vor Augen (und Ohren) geführt, was für ein massives und großes Schiff!

Völlig baff und beeindruckt beenden wir unsere Tour und bleiben gespannt auf die Abenteuer, die uns im kommenden Monat erwarten.

Ahoi von der JR!

Swaantje Brzelinski, Doktorandin am Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg

7. Januar: Portcall und Abreise

Die JR kehrte am Tag meiner Ankunft auf Fidschi erst wieder nach auf See überstandenen Sturm in den Hafen von Lautoka zurück, und nach diesem dunkelgrauem und aufgrund des Dauerregens sehr schwülem Montag schien am nächsten Tag bei viel angenehmerer, leichter Brise endlich die Sonne. Ausflüge an Strand, beeindruckende Küstenabschnitte mit zum Teil atemberaubenden Wäldern erleichterten etwas das Eingewöhnen an Klima und Zeitzone. Am Freitag, 3. Januar, ging es für uns Co-Chief Scientists bereits an Bord mit einem ersten Tag voller Besprechungen, aber auch endlich ans Gepäck auspacken in unseren Kabinen auf dem Brückendeck!

Wir haben es uns nicht nehmen lassen, am Tag darauf das Wissenschaftlerteam – zu dem Zeitpunkt noch im Hotel am Flughafen Nadi – persönlich in Empfang zu nehmen und gemeinsam mit dem gecharterten Bus in den Hafen von Lautoka zur JR zu fahren. Nach großem Hallo haben alle ihre Kammern an Bord gefunden und sich eingerichtet. Dann stand gab es erstmal eine erste allgemeine Sicherheitseinweisung. Das Küchenteam versorgt uns mit einer Auswahl an schmackhaften Mahlzeiten, sorgsam wird auf persönliche Vorlieben oder mögliche Unverträglichkeiten Rücksicht genommen.

Die nächsten beiden Tage waren durch eine ganze Reihe von Meetings gekennzeichnet: Zunächst stellten wir eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Ziele der Expedition vor und diskutierten, wie die verschiedenen Fachkenntnisse der Teilnehmer optimal eingesetzt werden können. Dann präsentierte Laurel Childress, unsere Expeditionsmanagerin, generelle Tages- und Arbeitsabläufe an Bord vor.

Ein besonderer Tag ... wir laufen aus!

Am Montag, 6. Januar, war es dann endlich soweit: die letzte Leine wurde um 7:20 Uhr Ortszeit gekappt, die JR startete, unterstützt von zwei Pilotbooten, nach dem relativ kurzen Hafenaufenthalt (sogenannter Portcall) dieser Expedition, die offiziell am 3. Januar begann, die Reise in den Süden. Alle Teilnehmer an Bord versammelten sich auf dem obersten Deck, um euphorisch das Geschehen zu beobachten. Endlich geht es los!

Drilling Superintendent, Kapitän und Schiffsarzt haben dann sich und ihre jeweiligen Arbeitsabläufe vorgestellt, und am ersten Nachmittag auf See haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre wissenschaftlichen Pläne in Kurzvorträgen vorgestellt. Besonders beindruckt hat, dass zu diesem relativ frühen Zeitpunkt der Expedition mehrere Teilnehmer bereits gemeinsame Projekte formuliert haben, der legendäre IODP-Teamgeist scheint schon zu wirken. Vor uns liegen noch circa sieben weitere Transit-Tage, an denen es viel in den Laboren zu lernen und testen geht. Die See ist weiterhin noch sehr ruhig und alle sind wohlauf.

Ursula Röhl

1. Januar: Weihnachten 2019 – und es kam dann doch anders

Ein paar Tage vor Weihnachten begann der sonst allgegenwärtige Emailstrom zu versiegen, und so langsam setzte etwas Entspannung ein. Die Planungen und aufwändigen Vorbereitungen für IODP Expedition 378 standen, und die Gedanken waren eher bei der persönlichen Packliste.

Ich freute mich auf die Abreise nach Fidschi, wo ich das amerikanische IODP Bohrschiff JOIDES Resolution (die „JR“), auf dem ich zuvor bereits an sechs zweimonatigen Expeditionen teilgenommen hatte, wiedersehen und alle 30 Teilnehmer des internationalen Teams von Forschenden treffen würde. Diesmal in neuer Rolle als sogenannter Co-Chief Scientist, zusammen mit Debbie Thomas von der Texas A&M University (USA).

Endlich sollte es losgehen, nachdem die ursprünglich für den Herbst 2018 angesetzte Expedition aus technischen Gründen (das Bohrschiff JOIDES Resolution benötigte zu dem Zeitpunkt neue Schiffspropeller) zunächst auf den Jahreswechsel 2018/2019 und dann letztendlich auf Anfang 2020 verschoben wurde. Die leicht mulmigen Gefühle, die sich einstellten, als die Wettervorhersage für das Wochenende tropische Stürme im Pazifik ankündigen, ließen sich gedanklich noch relativ leicht beiseiteschieben.

Die Nachrichten ... ein Schock?

Die Weihnachtswoche mit Familienbesuchen und Weihnachtsstimmung begann und alles schien in bester Ordnung - bis mich am Tag vor Heiligabend während eines Weihnachtsmarktbesuchs drei Nachrichten aus Texas mit der Bitte um sofortigen Rückruf erreichten. Ich erfuhr, dass bei einer Inspektion neue technische Probleme mit der JR, diesmal mit der Struktur und Stabilität des Bohrturms, entdeckt wurden. Diese hatten zur Folge, dass aus Sicherheitsgründen der Turm nur mit einem Bohrstrang bis zu maximal zwei Kilometern belastet werden darf.

Das hat große Auswirkungen auf Expedition 378 „South Pacific Paleogene Climate“, wo vier der fünf geplanten, sogenannten primären Lokationen in Wassertiefen von mehr als vier oder fünf Kilometern liegen und somit zu diesem Zeitpunkt mit dem Bohrstrang der JR unerreichbar – im ersten Moment eine sehr große Enttäuschung.

Weihnachtsstimmung und Entspannung waren im Nu verflogen, und es setzten über Weihnachten ein paar hektische Tage mit zahlreichen Telefonaten und Videokonferenzen ein, es galt Optionen zu diskutieren und weiteres Vorgehen zu entscheiden. Es wurde schnell klar, dass nur eine der geplanten Lokationen in 1.200 Metern Wassertiefe angegangen werden kann, die Expeditionszeit dementsprechend verkürzt und Transitzeiten, Hafenaufenthalte und Reisemodalitäten neu definiert werden mussten. Soll die JR doch dann auch so schnell und auf direktem Wege nach Panama um die aufwändigen Reparaturarbeiten vorzunehmen. Die logistische Unterstützung aus Texas und IODP-Gremien war trotz der Feiertage phänomenal und die positiven und aufmunternden Reaktionen aus dem Wissenschaftlerteam haben uns nahezu überwältigt.

Das Glas ist weit mehr als halb voll....

Schnell war uns allen klar, dass die machbare Bohrlokation umso mehr ein echtes Highlight ist. Es ist eine Lokation, die 1973 während eines Vorläuferprogramms (DSDP) mit einer einzigen Bohrung angegangen wurde, in dem für uns besonders interessanten Zeitintervall des Paläogens aber nur stichprobenartig gekernt wurde. Damals wurde zudem ausschließlich im Rotationsbohrverfahren gebohrt, welche für unverfestigtes Sediment sehr weit davon entfernt ist ungestörtes, qualitativ hochwertiges Material zu liefern. Dennoch gilt die Site 277 als klassische Abfolge des Känozoikums, das jüngste zurzeit andauernde geologische Erdzeitalter, das vor 66 Millionen Jahre begann. Eine der ersten Temperaturkurven für diesen Gesamtzeitraum und wurde aus dem damals nur spärlich vorhandenen Material und daraus resultierenden, relativ wenigen Messpunkten von Jim Kennett und Sir Nicholas Shackleton 1975 publiziert.

Während der in den frühen Januartagen von Lautoka, Fidschi, beginnenden Expedition besteht nun die ausgezeichnete, einmalige Gelegenheit, Site 277 mit moderner Bohrtechnik inklusive Einsatz des Advanced Piston Coring (APC) Systems in mehreren Parallelbohrungen, die eine kontinuierliche, hochqualitative und komplette Abfolge in hoher Auflösung ermöglichen, anzugehen. Zudem besteht die Möglichkeit die Bohrung auf bis zu 670 Meter unter dem Meeresboden zu vertiefen, wodurch im Gegensatz zur spärlich beprobten Abfolge aus 1973, die bei 480 Meter unter dem Meeresboden endete, auch die Kreide-/Paläogengrenze und damit der Beginn des Känozoikums vor 66 Millionen Jahren und sogar Teile der Oberkreide erreicht werden können!

Die Anreise ....

Während all diesem Geschehen entwickelte sich Zyklon Sarai (Kategorie 2, mit Winden um die 110 km/h und Böen von bis zu 150 km/h) von Westen kommend in Richtung Fidschi, Tausende Menschen wurden evakuiert und die zuvor im Hafen von Lautoka eingetroffene JR suchte im Süden der Inseln Schutz auf See.

Das war der Zeitpunkt, als ich meine 38-stündige Anreise antrat und in Texas fieberhaft an den neuen Daten der auch zeitlich verkürzten Expedition, die Auswirkungen auf Reisemodalitäten haben, gearbeitet wurden. Einreisen in Fidschi ist ohne Visum möglich, wenn man ein Rückflugticket vorweisen kann. Da die Teilnehmer am Ende der Expedition - nun 6. Februar statt vorher 4. März, nicht von Fidschi, sondern Tahiti heimreisen werden, stand wegen der kurzen Vorlaufzeit um die Weihnachtsfeiertage ein aktualisiertes Unterstützungsschreiben aus Texas noch aus. Man war aber optimistisch in Kooperation mit dem Immigrationsbüro auf Fidschi dieses dennoch zeitgerecht zu verschicken. Dann kam Zyklon Sarai und öffentliche Einrichtungen wurden geschlossen. Auf meinem Flug von London nach Los Angeles mit freiem Wlan-Zugang erreichte mich die Nachricht aus Texas, dass ich unbedingt vor der Ankunft auf Fidschi ein (stornierbares, voll erstattungsfähiges) Flugticket von Fidschi an einen Ort der Wahl erwerben müsste um in Fidschi überhaupt einreisen zu können, im Moment der Landung wurde das eTicket ausgestellt und ich konnte am Schalter von Fiji Airlines meine Boardingcard für den Weiterflug nach Nadi, Fidschi bekommen. Nach Ankunft auf Fidschi nach turbulenten und um mehrere Stunden verspäteten Flug sowie längeren Verhandlungen mit verschiedenen Immigration Officers am Flughafen konnte ich schließlich einreisen. Fidschi war allerdings zu dem Zeitpunkt noch eine Insel, die unter dem auslaufenden Zyklon und den Folgen litt (starke Winde, Dauerregen, Stromausfälle).

Happy New Year Fidschi! ...

Inzwischen ist der Spuk vorbei und nach und nach kommen die Teilnehmer aus zwölf Ländern hier an. Wir haben hier zwölf Stunden vor Bremen das Neue Jahr begrüßt!

Ursula Röhl